Di alcune poesie

A Napoleone Bonaparte liberatore

E' la prima ode scritta dal giovane Foscolo che venne stampata verso la fine del 1799 durante l'assedio di Genova. Premessa all'ode vi era una lettera dedicatoria rivolta al Primo Console, nella quale il poeta lo esortava ad accorrere in aiuto agli italiani e a non lasciarsi tentare dalle seduzioni della tirannide. L'ode è composta da nove strofe, ciascuna di ventisei versi, endecasillabi e settenari. Nell'ode viene invocata la dea Libertà che è fuggita da Roma al tempo della tirannia, perché ispiri il poeta in questo felice momento, in cui non viene più considerato un delitto dire la verità. La dea giunge in Italia inneggiata dal canto dei combattenti, tra i quali uno sfodera la spada e, preceduto dalla Gloria e seguito dalla Vittoria e dalla Fama, fa strage. Il poeta si chiede che cosa ha spinto la dea a giungere in Italia, che una volta era regina ed ora è schiava, da riva straniera. Roma, dice il poeta, ha assistito al rovesciamento dei troni, ha visto insediarsi nuovi Neroni e nuovi imperi costruiti sulle stragi, sulla violenza e il peccato fino a quando Dio disse "non più!". Ma l'Italia non si è liberata dai livori e dalla schiavitù e Roma e Firenze invocano la libertà, mentre le altre regioni si dilaniano nelle lotte interne e Torino tenta inutilmente di liberarsi dalla prigionia. Ma la Libertà chiama alle armi e infonde forza al suo giovane eroe che abbatte ogni ostacolo e così dalla Francia si diffonde ovunque il nome "Libertà". Mentre l'Italia brucia nella guerra e la Germania è pronta a spiccare il suo volo rapace, essa viene vinta e il novello guerriero, incitando e vincendo, occupa il suolo alemanno e doma la pontificia Roma portando la Libertà all'Italia che, non più soffocata dalla tirannide, vive serena retta da buone leggi godendo nuovamente di ricca agricoltura e di commercio. L'ode termina con un invito alla Virtù, perché non esiste Libertà né amor patrio senza di essa e lo straniero è sempre in agguato.

A Luigia Pallavicini caduta da cavallo

Ode pubblicata nel 1802, ma scritta nel marzo del 1800 quando la nobildonna genovese Luigia Pallavicini, nota per la sua bellezza, cadde da cavallo ferendosi e deturpandosi il volto. L'ode è composta da diciotto strofe di sei settenari ciascuna.

Il poeta si rivolge alle Grazie perché portino alla donna ferita i balsami e i lini (usati per Venere punta da uno spino il giorno che piangeva Adone morto) per risanarla. Gli Amori piangono per essa ed offrono voti ad Apollo perché ella guarisca e possa ritornare presto alle danze. Il poeta, dopo essersi rammaricato che la donna non si sia data alla poesia ma abbia scelto occupazioni virili, racconta quanto accaduto quel triste giorno. Il vento e il morso tentarono inutilmente di frenare il cavallo imbizzarrito che correndo impaurito si lanciò verso il mare. Ma mentre le onde stavano per inghiottirlo, Nettuno intervenne e respinse dal mare l'animale che arretrando si impennò rovesciando dall'arcione la bella donna trascinandola sulla strada lastricata di sassi. Il poeta, a questo punto, maledice chi ha insegnato alle donne l'arte del cavalcare ma spera e prega che alla sua amica tocchi la sorte di Diana che caduta dal cocchio ne ebbe il viso rovinato ma che poté in seguito ritornare lieta tra le sue ninfe dalle feste di Efeso e salire, più bella di prima, al cielo.

All'amica risanata

Ode scritta da Ugo Foscolo nell'aprile del 1802 e pubblicata nel 1803 per la guarigione della contessa milanese Antonietta Fagnani Arese. L'ode è composta da sedici strofe, di sei versi ciascuna, cinque settenari e un endecasillabo. Al confronto con l'ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo, All'amica risanata è di gran lunga poeticamente più perfetta e intensa. Se nell'ode precedente il poeta cantava la trepidazione per la bellezza che è in pericolo, in questa ode egli esulta per quella che risorge. Il canto diventa libero da ogni intento descrittivo e svela il nucleo romantico del mito neoclassico della Bellezza che non è da intendere come sola gioia per gli occhi, ma come rasserenamento e consolazione dell'animo.

Così, come la stella Lucifero si alza brillante a far fuggire le tenebre, così l'amica si alza, guarita, dal letto e in lei rinasce quella bellezza che faceva trepidare. Le ore, durante la malattia dispensatrici di medicine, le porgono ora i bei vestiti e gli ornamenti in modo che, quando ella ritornerà nei luoghi notturni, tutti la potranno ammirare come se fosse una dea.

La bellezza della donna non morrà ma durerà eterna se un poeta la canterà, così come per Diana, cacciatrice mortale, che il canto dei poeti rese immortale. Foscolo, che è nato in quel mare dove regnò Venere e dove va errante lo spirito di Saffo, trasporterà nella poesia italiana i ritmi della poesia eolica per cantare la donna amata che sarà venerata come dea dalle donne lombarde.

Alla sera

E' un sonetto composto da Ugo Foscolo nel 1803 e inserito dallo stesso in testa ai dodici sonetti nella definitiva edizione delle Poesie. Esso rappresenta infatti una sorta di premessa generale al momento di disagio umano e politico che Foscolo sta attraversando. La sera offre un'immagine momentanea dello sparire di ogni forma di vita nel silenzio immobile della sera, non è più sentita dal poeta come una drammatica sfida al destino ma come il perdersi dolce di una vita. La sera, forse perché rappresenta l'immagine della quiete finale, arriva gradita al poeta in qualunque stagione. Quando giunge la sera il pensiero del poeta si proietta verso il silenzio della morte e del nulla eterno, mentre il tempo consuma se stesso e gli affanni della vita. Assorto così nella pace della sera anche lo spirito guerriero del poeta si placa. L'autore sembra essersi già posto implicitamente delle domande che il lettore può forse solo immaginare dopo aver letto gli ultimi versi. Il poeta, in un difficile periodo di vita personale e della sua patria, è lacerato da uno spirito ribelle che tormenta il suo animo, ma al calar della sera questo sentimento si assopisce perché la sera è un'immagine di anticipazione della morte. Si può osservare che il sonetto foscoliano esce dallo schema consueto che associa la sera placida alla pace interiore (come in La mia sera di Giovanni Pascoli). Anche la sera tempestosa o cupa dell'inverno è pur sempre, in quanto immagine di morte, portatrice di serenità.Foscolo fa una sorta di analisi della sua esistenza nel momento in cui viene la sera, come quando la giornata finisce e si fa un resoconto di ciò che si è vissuto.

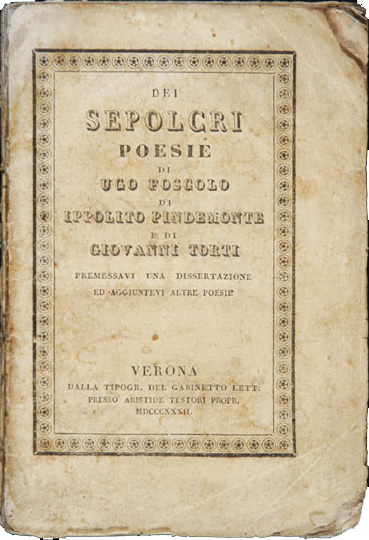

I sepolcri

E' un carme scritto da Ugo Foscolo tra il 1806 e il 1807

Lo spunto per la composizione del carme fu dato al Foscolo dall'estensione all'Italia, avvenuta il 5 settembre del 1806, dell'editto napoleonico di Saint-Cloud (1804), che stabiliva le regole per gli usi cimiteriali: oltre a proibire la sepoltura dei morti all'interno del perimetro della città, stabiliva per ragioni democratiche che le lapidi dovessero essere tutte della stessa grandezza e le iscrizioni controllate da una commissione apposita. L'estensione del decreto all'Italia aveva acceso vivaci discussioni sulla legittimità di questa legislazione di impronta illuministica che era contraria alle tradizioni radicate nel nostro paese. Il Foscolo si era trovato presente ad una di queste discussioni nel maggio del 1806 nel salotto veneziano di Isabella Teodochi Albrizzi e aveva affrontato il problema con Ippolito Pindemonte, che stava lavorando ad un poemetto, I cimiteri, con il quale intendeva riaffermare i valori del culto cristiano. Ne era nata una disputa perché il Foscolo, in quell'occasione, lo aveva contraddetto con considerazioni scettiche e materialistiche. Più tardi, riesaminando la questione da un altro punto di vista, era nata in lui l'idea del carme che aveva voluto indirizzare al suo interlocutore di una volta. Da ciò nasce la forma esterna del carme che si presenta come un'epistola poetica al Pindemonte. Durante la permanenza in Francia il Foscolo aveva infatti avuto occasione di seguire tutto un filone di discussioni che si erano sviluppate sull'argomento tra il 1795 e il 1804 e che tendevano alla rivalutazione dei riti e delle tradizioni funerarie, del culto dei morti e del ricordo perpetuo delle loro virtù. Foscolo, nel riprendere il discorso interrotto con Pindemonte, si sofferma sul significato e la funzione che la tomba viene ad assumere per i vivi impostando il carme come una celebrazione di quei valori e di quegli ideali che possono dare un significato alla vita umana. Questo non significa che il Foscolo abbia mutato le sue convinzioni materialistiche che sono sempre presenti, perché la morte non è altro che il disfacimento totale. Ma se il Foscolo accetta con la ragione questa legge ineluttabile egli la respinge con il sentimento e cerca di superarla stabilendo tra i vivi e i defunti una corrispondenza di sentimenti amorosi. Il carme si apre infatti con la negazione di ogni trascendenza riaffermando la validità del pensiero materialistico e, se inizia con l'asserire l'inutilità delle tombe per i morti, ne afferma l'utilità per i vivi procedendo verso affermazioni sempre più alte che vanno dal loro valore civile e patriottico fino ad esaltare le tombe come ispiratrici della poesia che è, per il Foscolo, la scuola più alta dell'umanità. Al centro di queste meditazioni vi è il concetto di "illusione" che riafferma sul piano del sentimento quanto viene negato dall'intelletto che può negare l'immortalità dell'anima ma non quegli affetti ai quali tutti gli uomini, per vivere, devono credere. Così, anche se la vita dell'individuo ha fine nella materia, le illusioni, gli ideali, i valori e le tradizioni dell'uomo vanno oltre la morte perché rimangono nella memoria dei vivi consentendo a chi ha lasciato eredità d'affetti una sopravvivenza dopo la morte. Il Foscolo svolge nel carme questo concetto seguendo una linea ascendente che va dalla tomba come centro sul quale si uniscono la pietà e il culto degli amici e dei parenti, alla tomba come simbolo delle memorie di tutta una famiglia attraverso i secoli realizzando una continuità di valori da padre in figlio, dalla tomba come segno di civiltà dell'uomo stesso, alla tomba che porta in sé i valori ideali e civili di tutto un popolo e, infine, alla tomba i cui valori sono resi eterni dal canto dei poeti. Nell'estratto che accompagna la "Lettera a Monsieur Guillon sulla sua incompetenza a giudicare i poeti italiani", scritta nel 1807, in risposta alla critica che l'abate francese Amato Guillon aveva pubblicato contro il carme nel "Giornale Ufficiale di Milano" del 22 giugno del 1807, il Foscolo fornisce la struttura quadripartita del carme: I (vv. I-90), II (91-150), III (151-212), IV (213-295).

Prima sezione (vv. 1 - 90)

Il sonno della morte, afferma l'autore, non è certamente meno duro nei sepolcri curati e confortati dall'amore dei vivi e quando, per il poeta, le bellezze della vita saranno perdute, non sarà certo una tomba, che distingua le sue ossa dalle numerose altre sparse in terra e in mare, a compensarne la perdita. Anche la speranza, che è l'ultima dea, abbandona i sepolcri e l'oblio trascina con sé ogni cosa. Ma il poeta si chiede perché l'uomo deve togliersi l'illusione di vivere, anche dopo la morte, nel pensiero dei suoi cari se il suo sepolcro sarà curato e onorato nella sua terra natale da chi è rimasto in vita. Solamente coloro che morendo non lasciano affetti o rimpianti possono trarre poca gioia dalla tomba. Una legge ostile toglie oggi i sepolcri agli sguardi dei pietosi e tenta di strappare il nome ai morti e così il Parini, che in vita pur nella povertà adorò la poesia ed ispirato da Talia fustigava i signorotti di Milano, giace senza tomba. La Musa sta cercando la sua salma nei cimiteri suburbani perché Milano non gli ha eretto un sepolcro tra le sue mura ed ora, forse, le ossa del grande poeta si trovano nella desolata campagna mescolate a quelle di un ladro qualunque. La prima parte della sezione sembrerebbe negare la concezione di tipo materialistico di Foscolo: l'uomo è un aggregato di atomi (come sostenuto da Epicuro e anche da un poeta ben conosciuto dall'autore, Lucrezio) e tale rimane prima e dopo la morte. Le domande iniziali si riferiscono invece alla parte sensibile umana, che si dispiace per la morte, introducendo il tema della prima parte: la tomba e l'eredità affettiva ad essa associata. Procedendo nella lettura si comprende infatti che l'intento dell'autore non è rinnegare la sua concezione materialistica e meccanicistica dell'uomo, bensì sottolineare come sia possibile per l'uomo, comunque destinato a perire, non avvilirsi del tutto: chi muore, perché potrà essere ricordato dai vivi (proprio attraverso la sepoltura), chi rimane in vita perché potrà compiangere e ricordare i cari perduti (ancora una volta attraverso la sepoltura). L'esistenza sulla Terra, dunque, non è del tutto vana. Di questa consolazione non può godere il poeta Parini. A lui la città non diede una dignitosa sepoltura e le sue ossa vennero gettate in una fossa comune. La presenza di Parini apre una serie di riferimenti ai grandi autori del passato che si incontreranno nelle seguenti sezioni.

Seconda sezione (vv. 91 - 150)

Gli uomini, iniziando ad istituire forme legali come le nozze, le leggi e la religione, diventarono civili e cominciarono a seppellire i morti e a considerare le tombe sacre. I morti non furono sempre seppelliti nelle chiese o abbandonati per le vie con il terrore delle madri che temevano la vendetta dei loro congiunti sui loro figli, ma le tombe furono anche curate con alberi, fiori e lampade e i vivi indugiavano spesso a parlare con i cari estinti nella pietosa illusione che rende piacevoli alle giovani inglesi i confortevoli cimiteri suburbani dove esse pregano i numi perché facciano ritornare in patria Nelson.

Dove però non esiste più il desiderio di gesta eroiche e lo Stato è servo di chi comanda, le tombe sono inutile pompa, come nel Regno d'Italia dove i dotti, i mercanti e i possidenti sono sepolti nelle loro regge mentre il poeta desidera solamente una semplice tomba dove poter riposare in pace dopo aver lasciato agli amici una poesia libera. Il ragionamento nella seconda sezione, che introduce il valore civile del sepolcro, avviene attraverso immagini: due negative all'inizio e alla fine, due positive centrali. Inizialmente viene presentato il periodo classico come esempio di civiltà che si occupò di trasmettere il valore del culto dei morti, ma quest'immagine verrà ripresa meglio nella parte centrale poiché positiva. La prima epoca analizzata è, in realtà, il Medioevo, un'epoca in cui superstizione, cattive condizioni igieniche e nullo valore della tomba avevano la meglio. Il secondo esempio positivo della storia, accanto alla ripresa della civiltà classica, è quello dei cimiteri inglesi (v. poesia cimiteriale inglese, T.Gray). All'interno di questa penultima evocazione si inserisce l'episodio di Nelson, un capitano inglese che avrebbe dato ordine alla sua ciurma di costruire la sua bara con il legno dell'albero maestro della nave (da lui comandata). Le tombe e il culto dei morti sono alla base della civiltà umana: l'ultima immagine è proprio riferita al contemporaneo provvedimento napoleonico, che mostra di essere totalmente insensibile a quest'idea, con la creazione dell'editto di St, Cloud (come chiarito nella prima parte) che colloca i cimiteri all'esterno delle città e impone che tutte le tombe siano uguali.

Terza sezione (vv. 151 - 212)

Le tombe dei forti rendono bella la terra che li ospita e spingono a grandi opere. Quando il Foscolo vide in Santa Croce le tombe di Machiavelli, di Michelangelo, di Galilei inneggiò a Firenze considerandola beata per la bellezza della sua terra e per aver dato i genitori e la lingua al Petrarca e a Dante ma ancora più beata perché ha conservato in un tempio le glorie d'Italia che sono le uniche che ci sono rimaste dopo che gli stranieri ci hanno rapito tutto tranne la memoria. In Santa Croce, dove ora riposa, veniva l'Alfieri per cercare di dar pace alla sua anima tormentata. La pace che ispira le tombe ha alimentato il valore dei Greci contro i Persiani a Maratona dove gli Ateniesi, caduti in quella battaglia, furono seppelliti. All'ultimo verso della seconda sezione si ricollega la terza: "sensi e di liberal carme l'esempio" Nella terza parte Foscolo si sofferma sul valore politico della tomba. Ma in che senso? Il collegamento non è poi così complesso: come è importante per i cari ricordare i propri defunti (parte 1), così per una civiltà è importante possedere un buon culto dei morti (parte 2), così dal ricordo dei morti si ricordano gli uomini di grande valore (e tanti ne vengono presentati in questa parte). questi "grandi" uomini possono, attraverso il loro ricordo, sucitare nelle generazioni future la memoria dei grandi valori morali. Verso emblematico al riguardo è il 188 "quindi trarrem gli auspici", cioè dal ricordo di gesta valorose ecco che può scaturire l'azione politica futura, nel nome dei grandi valori. I personaggi presentati sono: - Machiavelli: chiaro riferimento al Principe ("quel grande che temprando lo scettro a' regnatori gli allor ne sfronda"); - MIchelangelo: "colui che nuovo Olimpo alzà in Roma a' Celesti"; - Galileo: riferimento alla teoria eliocentrica sostenuta da Galileo. L'Anglo di cui si parla è Newton, a cui Galileo apre la strada per i suoi studi; - Dante: definito il "ghibellin fuggiasco"; - Petrarca: è il momento di presentare dei poeti; - Alfieri: ultimo personaggio dell sezione, che racchiude in sè il valore politico della poesia, appunto tema centrale.

Quarta sezione (vv. 213 - 295)

Probabilmente durante i suoi lunghi viaggi il giovane Pindemonte varcò l'Egeo e sentì dire che la marea aveva trasportato le armi gloriose di Achille, che erano state assegnate ingiustamente ad Ulisse, sopra la tomba di Aiace dal momento che solo la morte è dispensatrice della gloria. Il Foscolo, che è costretto a fuggire di gente in gente (In morte del fratello Giovanni, vv.1-2), spera che un giorno le Muse, che conservano la memoria dei defunti anche quando il tempo ne abbia distrutto le tombe, lo chiamino ad evocare gli eroi. Dove un giorno sorse Troia si trova un luogo che Elettra ha reso eterno, quando supplicò, morendo, Giove, di farla vivere nel ricordo dei posteri e il dio rese sacra la sua tomba. In quel luogo furono sepolti Erittonio ed Ilio, e Cassandra che predisse la distruzione della città e insegnò ai nipoti un canto d'amore e di pietà nel quale li assicurava che, nelle rovine del centro, sarebbero rimaste in eterno le ombre degli eroi troiani nelle loro tombe circondate e protette dagli alberi coltivati con lacrime e devozione. E Omero stesso si sarebbe ispirato ad esse per rendere eterni in tutto il mondo i prìncipi di Argo ed Ettore, l'eroe troiano tra i più valorosi e infelici.

In morte del fratello Giovanni

E' un sonetto scritto da Ugo Foscolo (Zacinto, 6 febbraio 1778 – Londra, 10 settembre 1827) nel 1803. Il brano è stato scritto, come afferma appunto il titolo, in occasione della morte del fratello del poeta: Giovanni Dionigi, tenente dell'esercito cisalpino, si era probabilmente ucciso nel 1801 (a soli venti anni d'età) a causa dei suoi numerosi debiti di gioco. Esso è una ripresa del carmen 101 di Catullo, dedicato al fratello la cui tomba si trova in Bitinia.

Parafrasi

Un giorno, se io non sarò più costretto ad errare di paese in paese, mi vedrai, o fratello mio, seduto sulla tua lapide a piangere per la tua giovinezza che è stata troncata prematuramente dalla morte. Solo nostra madre ora, portando avanti la sua vecchiaia, parla di me con la tua cenere che mai potrà risponderle: ma io tendo inutilmente le mie braccia verso i miei cari e anche se posso solo salutare da lontano (a causa dell'esilio) la mia patria, sento il destino avverso che mi allontana sempre più da essa e avverto le angosce interiori che sconvolsero la tua esistenza (spingendoti al suicidio), perciò desidero di condividere con te la pace della morte. Solo questo mi resta, ora, di tante speranze passate! Persone straniere (presso cui io vivo il mio esilio), restituite le mie ossa alle braccia della mia triste madre.

Tematiche

I principali temi attorno ai quali è costruito il sonetto sono l'esilio,la morte e la tomba. Il tema dell'esilio non ha solo un valore biografico (riferito cioè alla vita del Foscolo lontano dal suo paese natio), ma ha anche significati simbolici: è il simbolo della precarietà della vita e ricorda la sorta di "alter-ego" eroico che Foscolo ama costruire attorno a sè, richiama all'uomo nobile ma infelice a cui la sventura e le sfavorevoli circostanze storiche impediscono di avere una patria e una vita serena vicino alla sua famiglia. In contrapposizione a tutto questo, troviamo il motivo della tomba che rappresenta l'ideale ricongiungimento, attorno alla madre, di un nucleo familiare che era stato precedentemente smembrato. Gli unici punti fermi nell'incerta vita di Foscolo sono la famiglia e la patria; solo il loro pensiero riesce, seppur in minima parte, ad alleviare le sofferenze del poeta: la serenità è una meta impossibile da raggiungere, poiché l'esilio avrà sempre la meglio sulla sua volontà di riavvicinarsi ai suoi affetti. Difatti, l'unica strada che Foscolo vede davanti a sè è la morte, ultimo porto di pace, che gli dà l'illusione di poter tornare dall'esilio attraverso la restituzione delle sue ossa alla madre.

A Zacinto

è uno dei più celebri sonetti della produzione di Ugo Foscolo, scritto nel 1803. Il sonetto affronta il tema dell'esilio e della nostalgia della terra natale, e il poeta paragona la sua condizione a quella di Ulisse, che però fu più fortunato di lui in quanto riuscì a rimettere piede sulla sua petrosa Itaca, mentre Foscolo è condannato ad una illacrimata sepoltura, cioè morirà lontano dalla sua terra che non potrà rimpiangerne la scomparsa. Questa poesia è di genere tipicamente Neoclassico, cioè (a grandi linee) il ritorno, da parte di alcune persone, ai pensieri tipici classici come la patria, le proprie origini e la mitologia greca. Il sonetto è stato di ispirazione per To Zante di Edgar Allan Poe.

Parafrasi

Non toccherò più le sacre rive dove vissi da ragazzo oh mia Zacinto che ti specchi nelle acque del mar Ionio, dalle quali nacque vergine Venere che col suo primo sorriso rese fertili quelle isole. Perciò, non potè non celebrare le tue limpide nuvole e la tua flora, il verso illustre di Omero che cantò il vagabondare (attraverso i nomi, di Ulisse) nel suo esilio (voluto dal fato) in seguito al quale Ulisse fu reso famoso anche per le sue sventure e potè baciare la sua rocciosa Itaca. Tu, Zacinto terra in cui nacqui, avrai solo la poesia di questo tuo figlio (Foscolo); per me il destino ha deciso una sepoltura in terra straniera che non sarà confortata dalle lacrime delle persone care.

Le Grazie

Contenuto

E' divisa in tre parti, dedicate a Venere, Vesta e Pallade, simboli rispettivamente della bellezza, dell'intelligenza e della virtù. Dopo la dedica ad Antonio Canova e l'invocazione alle Grazie, il poeta immagina di innalzare alle tre figlie gemelle di Venere un'ara sul poggio di Bellosguardo e di celebrarne la storia del loro primo comparire sulla terra. Dapprima descrive la nascita delle Grazie emergenti con Venere dal mare ellenico, indi la commozione che esse suscitano fra gli uomini ancora ferini, il loro viaggio per la Grecia che allora s'apre alla luce della civiltà, il loro commiato dalla madre che, risalendo all'Olimpo, diffonde una mirabile armonia che le Grazie accolgono: l'armonia da cui ebbero inizio le arti belle: la pittura, la scultura e l'architettura.

Nel secondo inno, il poeta immagina di guidare all'ara delle grazie tre bellissime donne: Eleonora Nencini, Cornelia Martinetti, Maddalena Bignami, diversa incarnazione dei doni che le tre figlie di Venere dispensano agli uomini.

La prima intona sull'arpa un inno alla segreta armonia che regge il mondo. La seconda reca all'ara un favo, simbolo dei doni della poesia e dell'eloquenza, dell'amabilità della parola che ingentilisce gli animi. Il poeta fa quindi la storia mitologica delle api e narra come, concesse dalle Grazie alle Muse, abbiano dato origine alla poesia greca; e come, cacciate dalla Grecia per l'irrompere del barbaro Ottomano, siano passate dalle Grecia in Italia dividendosi in due schiere: delle quali una, risalendo l'Adriatico, venne al Po e alimentò la poesia del Boiardo, dell'Ariosto e del Tasso; l'altra, risalendo il Tirreno, giunse in Toscana e ispirò la poesia di Dante, del Petrarca e del Boccaccio. La terza, la danzatrice, che rivela l'armonia delle forme e dell'animo attraverso la danza, reca da Milano, come dono votivo della viceregina d'Italia, un candido cigno.

Nel terzo inno, il poeta immagina che le Grazie, turbate per la potenza delle passioni umane, che mette in forse i loro doni, trovino soccorso e protezione in Pallade, che sul suo cocchio le guida in un'isola remota e beata, inaccessibile agli uomini, ove essa si rifugia quando essi si abbandonano alla furia guerresca. Là alle dee minori Pallade fa tessere un velo raffigurante quanto di sacro e prezioso offre la vita umana: la giovinezza, l'amore coniugale, la compassione, l'ospitalità, l'amore materno. Protette da questo velo e capaci ormai di raddolcire le passioni pur senza dovere temerne il contagio, le Grazie potranno tornare alla terra e diffondere di nuovo fra i mortali i loro doni. Il poeta chiude il carme con l'invocazione alle Grazie, che mirino consolatrici la più infelice delle donne da lui, la Bignami, e ridestino nei suoi occhi il sorriso e con la promessa di rinnovare ad esse, al ritorno dell'aprile di ogni anno, il sacro rito.