Nella vita dell’uomo c’è una lotta costante: lotta tra l’indifferenza verso tutto (gli altri, gli eventi, le cose) e l’ansia di possedere tutto (gli altri, gli eventi, le cose), e Pavese, il più intelligente (ma il meno astuto) tra i nostri scrittori della prima metà del 900, ha vissuto in tutte le sue fibre questa lotta umana, in un contrasto quotidiano, fatto di solitudine e ansia di comunione, di costante esame di coscienza quasi sempre impietoso verso se stesso, e di un lucido interrogarsi e interrogare la letteratura, la storia, la realtà tutta in attesa di trovare almeno un briciolo di verità.

E come lui, anche tutti noi lottiamo ogni giorno, - lui molto cosciente, noi spesso senza accorgercene - alla ricerca di un viottolo che ci conduca all’equilibrio tra queste due spinte contrarie e inquietanti (indifferenza e possesso), entrambe insoddisfacenti per quella pienezza cui l’anima umana anela. Tutta l’opera di Pavese ci fa capire che il viottolo dell’equilibrio tra queste due forze è un’illusoria tentazione, perché – come ci insegna il poeta Antonio De Petro - non si può soddisfare la sete bevendo stoicamente della sabbia: abbiamo bisogno, umilmente bisogno, di trovare l’acqua, cioè di trovare, di riconoscere quell’elemento giusto che sappia saziare la nostra sete. E per incontrare questo, sono convinta che sia necessario entrare in una dimensione totalmente diversa dalla stoica lotta tra indifferenza e anelo di possesso. Lo spirito umano – che Pavese chiama “spirito non santo” - è fatto per incontrare una risposta vera, e questa risposta si nasconde per lui dietro una maschera di eccessi: quell’eccesso di silenzio, quell’eccesso di osservazione, quell’eccesso di sincerità, quell’eccesso di

lettura e scrittura che pervadono le numerosissime pagine che Pavese ha scritto e che a noi tocca leggere, fare nostre e non dimenticare.

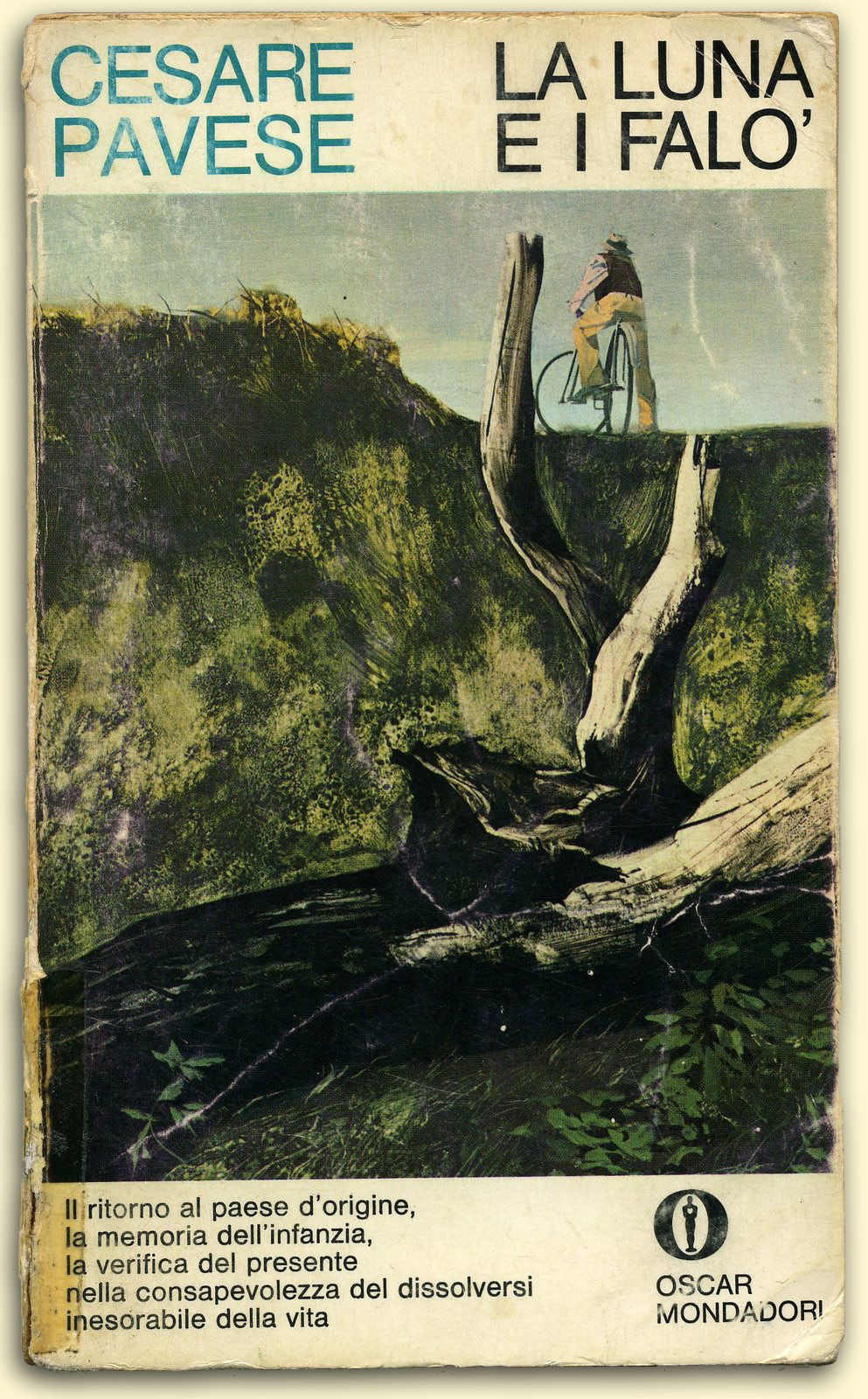

Umiltà e contemplazione sono due parole ricorrenti nell’opera di Pavese - e forse sono le più inascoltate dai suoi lettori (perchè sono da lui solo suggerite, mai imposte, pur in quella sua caparbia coscienza che “repetita iuvant”). Ecco direi che sono piene di umiltà e di pura contemplazione Paesi tuoi o La luna e i falò, Il Compagno, La spiaggia, La bella estate o Il diavolo sulla collina, Il mestiere di vivere, Le poesie del disamore e Lavorare stanca o I dialoghi con Leucò o La casa in collina e perfino Tra donne sole, ma anche i suoi racconti, i saggi, gli articoli e quella sua meravigliosa corrispondenza piena di umore, di forza e di intelligenza, rapida a volte, a volte frettolosa, a volte lentissima ed esauriente, mai sciatta o imprecisa.

L’umiltà Pavese la raggiunge attraverso il realismo con cui guarda se stesso e gli altri: è l’umiltà che nasce dall’ovvia evidenza del limite della persona umana. E, come succede a tutti, all’umiltà anche Pavese vi arriva per mezzo di umiliazioni non cercate. L’esperienza dell’umiliazione ci può sembrare quasi esagerata in lui, appunto un eccesso, un po’ come se ci trovassimo di fronte a un Jacopone da Todi del Nord, che parla in quel suo privato e speciale dialetto però del secolo ventesimo. Scrive Pavese a Billi Fantini: “Si convinca che fuori dei libri scritti, io non sono che una mezza cartuccia, un “angolino da ripulire”, un vermiciattolo” (20 luglio 1950). C’è una certa sottilissima ironia, propria di Pavese, ma c’è anche tanta profonda serietà in queste parole e non certo è a caso che va a un ricordo biblico, precisamente a Geremia nel capitolo 2, quando Dio si rivolge al profeta chiamandolo appunto “vermiciattolo”.

Se l’umiltà gli è costata cara, non è stato più a buon mercato che ha raggiunto quella capacità di contemplazione pura che stupisce e lo rende unico. Scrive a Piero Calamandrei il 21 agosto 1950: “Quella “serena contemplazione del ricordo” che lei rileva nei miei libretti non è stata se non a prezzo di tali rinunce nella mia vita che oggi ne sono tramortito”.

E vorrei a questo punto suggerire una domanda: in che modo dobbiamo leggere tutte queste sue pagine, così dense, mai fatue, di una poesia che quando non toglie il fiato spezza comunque il cuore? Cerco di rispondere, partendo da come l’ho letto e lo leggo io, cioè dalla mia esperienza diretta.

Per leggere bene questi che lui definisce “i miei libretti”, dobbiamo metterci nella stessa umiltà e nella stessa contemplazione con cui lui parla e scrive, osserva e trascrive, sente e trasmette: mi sembra che sia questa la chiave di lettura più sanamente generatrice per accogliere quel cavallo di razza che è stato Pavese, per farcelo “conoscere” in una più giusta e più esaustiva dimensione. Umiltà e contemplazione sono due virtù (cioè due forze), come abbiamo visto, che non sono facili da raggiungere e che costano care. Lui scrive il nome di queste due virtù (col dolore, con l’erudizione, con la curiosità, con la sua durezza, senza peli sulla lingua, ma mai con malvagità) su una specie di gigante lavagna, per così spingerci a farle nostre e a lasciar perdere quell’illusorio viottolo dell’equilibrio che vorremmo percorre, e indurci invece a cambiare strada. Pavese ci obbliga quasi, con la violenza propria dei timidi, a prendere la nostra croce umana e a camminare a piedi nudi verso sù, per una viuzza seminascosta, acciottolata e ripida, da cui vedremo un panormana che è anticipo di verità. E in mezzo alla vigna o mangiando ciliegie davanti alla notte, Pavese si offre come una primizia dell’uomo del secolo ventesimo che percorre questa viuzza in salita, dove ogni passo si nutre di una sempre più intima e inesorabile passione per il vero.

Dopo una settimana di intenso lavoro, di incontri, di poche ore di sonno, arriva finalmente il sabato pomeriggio, per riposare, magari di fronte al mare o a una bella collina o una serie di orti coltivati a verzura e colorati di fiori: qui, in questo silenzio che accompagna il riposo, ognuno di noi ce la fa sicuramente a leggere l’abitabile Pratolini, quello “schietto narratore” (3 ottobre del 44) che era il Boiardo, o si può leggere Boccaccio, l’Ariosto, persino Tolstoi (tanto odiato da Pavese) o quell’adolescente di Svevo (come lui lo definiva). Ma sicuramente nessuno ce la fa a leggere Pavese, a meno che non decida di rinunciare al riposo e rimettersi al lavoro.

Per poter entrare nella profondità e ampiezza di domande e di contraddizioni che Pavese offre, il nostro spirito non può essere in riposo: dev’ essere vigile, sveglio, pronto alla lotta. Ci si annoia subito con Pavese, se non ci si impegna sul serio ad ascoltarlo e a lottare con lui o contro di lui. Pavese è solo per lettori vigilanti, disposti a non lasciarsi soffocare dalla realtà che questo inusuale scrittore ci racconta senza difese e senza reti protettive. Insomma, Pavese è per lettori che vogliano diventare lettori di razza.

Pavese va letto lentamente: non è cibo da buffet o da fast food. Va letto piano piano anche quando – come succede soprattutto nelle sue poesie – uno vorrebbe mangiarsele tutte d’un fiato. Ma se si vince l’ imprudente tentazione di leggerlo in fretta e ci si dona all’arte della lenta lettura e dell’ascolto puro, ecco che a poco a poco il palato diventa regale e si può

assaporare tutta la ricchezza di un gusto mai provato prima, ci si nutre di un miele a volte dolcissimo a volte molto amaro, sempre in grado di suscitare domande ed emozioni importantissime e inevitabili. Con Pavese, dunque, s’impara a leggere lentamente e così, invece di mangiarli o metterli via, ci lasceremo interrogare dai suoi libri, e sarà un’esperienza di grande maturazione umana e letteraria.

Quando aveva solo diciottanni, in una lettera al suo amico Mario Sturani, Pavese indica qual è il vero motivo per cui scrive. Lo dice in uno dei suoi primi tentativi di poesia, non certo riuscito però chiarissimo: “Logoro, disilluso, disperato/ di mai riuscire a suscitare nell’anima/degli uomini una vampa di passione/con un’arte ben mia, così vivo/triste nei lunghi giorni...eppure a tratti/mi sento traboccare di una vita/ caldissima, potente, che se mai/ riuscissi a esprimere, sarebbe colma/ tutta la mia esistenza!”

Sotto la lamina del sottile gelido inverno del suo temperamento piemontese, c’è dunque un’anima che vibra intensamente e noi dobbiamo prendere in mano queste braci, se vogliamo incontrare quella scintilla che purifica ogni banalità.

Abbiamo detto che il primo passo è leggerlo lentamente per incontrare qualcosa che va al di là di quella barriera che Pavese frappone tra lui e noi – nonostante tutte le confidenze di cui pure è capace. Incontrare la porticina scavata in questo muro e trapassarla, entrando così in quell’inusuale suo lucidissimo sguardo sul mondo, è un passo non facile ma ne vale la pena: basta solo deciderlo e poi camminare. Dobbiamo dimenticarci di noi stessi che stiamo leggendo Pavese. Dobbiamo dimenticarci dell’autore e di tutto quello che di lui abbiamo ascoltato o sentito dire. Dobbiamo fare una sola cosa: lasciarci amare da quelle poesie,

da quei racconti, da quelle lettere, da quegli articoli, da quei saggi e da quelle novelle: perché Pavese è vivo e con lui dobbiamo instaurare un dialogo degno di un interlocutore che non spreca parole, che non riempie pagine a casaccio e che non intende ingannarci. Lo so che non è facile lasciarsi amare così, e d’altra parte lasciarsi amare è ancor più difficile che amare, e forse è per questo che Pavese, nel nostro mondo un po’ volgare, un po’ fatuo e un po’ distratto – che tanto assomiglia al rospo che si gonfia di vanità per due nozioni di psicologia imparate sulle riviste di moda o dagli oroscopi gratuiti – è notissimo di nome e sconosciuto di fatto. Ma io insisto nel dire che vale la pena trapassare quella soglia ed entrare direttamente in un dialogo personalissimo con lui, perché se di una cosa sono sicura è che, leggendo bene Pavese, uno diventa più uomo. Per questo, è sempre piuttosto deludente e a volte fa rabbia e a volte fa pena e sempre risulta ingiusto quello che tanti ne han fatto e ne fanno di lui: un personaggio di cui si raccontano, con piacere o con dolore, con malizia o compagnoneria, le più tristi banalità o i più privati presunti segreti.

Non voglio dire che di Pavese si siano scritte o dette cose solo superficiali o inutili: anzi. Molti lo hanno amato, come “lo scrittore” che ha avuto il coraggio di dire tutto di se stesso, attraverso il diario e le lettere, e che ha avuto la debolezza di non prendere in mano il fucile al tempo della battaglia e di aver ammazzato se stesso invece che altri, ma in troppi sono caduti nella trappola di ridurlo in fin dei conti a un oggetto di pettegolezzo, proprio come lui chiedeva di non fare, ben sapendo che di pettegolezzi s’immiserisce tutta l’umanità.

E– detto tutto questo – aggiungo che Pavese non è per me né un idolo né un personaggio mitico. E’ un grandissimo scrittore già classico, un punto di non ritorno per la letteratura italiana ed è, ripeto, un cavallo di

razza, e va letto come lui stesso ci invita a fare con ogni libro che ci troviamo tra le mani.

Cito da un articolo di Pavese pubblicato su “L’Unità” di Torino il 20 giugno del 1945:

“Accade coi libri come con le persone. Vanno presi sul serio. Ma appunto per ciò dobbiamo guardarci dal farcene idoli, cioè strumenti della nostra pigrizia. In questo, l’uomo che fra i libri non vive, e per aprirli deve fare uno sforzo, ha un capitale di umiltà, di inconsapevole forza – la sola che valga – che gli permette d’accostarsi alle parole col rispetto e con l’ansia con cui ci si accosta a una persona prediletta.” Poi continua così: “E questo vale molto più che la “cultura”, è anzi la vera cultura. Bisogno di comprendere gli altri, carità verso gli altri, ch’è poi l’unico modo di comprendere e amare se stessi: la cultura comincia di qui. I libri non sono gli uomini, sono mezzi per giungere a loro; chi li ama e non ama gli uomini, è un fatuo o un dannato.”

Se leggiamo Pavese con questa umile forza di chi non è uno scriba, cioé un sapientone già avvezzo ai libri, di chi non lo scruta al di qua dalla sottile lamina di metallo di cui parlavamo prima, i suoi libri ci serviranno, dunque, per imparare ad amare gli uomini. Perché, se amiamo i libri e non amiamo gli uomini, lui dice, siamo “fatui o dannati”, due parole molto forti che certamente dirige a se stesso, per quel senso di niente che aveva di sè, come spesso succede alle anime davvero grandi.

Di Pavese bisognerebbe leggere tutto e avere una mente come quella di Pico della Mirandola, per ricordare ogni parola e citare tutto a memoria. Ma questo purtroppo è per me impossibile. Mi limito dunque a cogliere alcuni punti in quel mare di materiale che ci ha lasciato e che è passibile

appunto di varie ipotesi di lettura. Io ne ho sempre scelta una, sopratuttutto perchè ho avuto in sorte di leggerlo per la prima volta in un tempo in cui non c’erano né Google né Wikipedia né l’ossessione delle biografie e di lui quindi sapevo solo che si era suicidato, perchè me l’aveva detto mia sorella maggiore e non ricordavo bene se poi a suicidarsi fosse stato lui o Luigi Tenco, perchè ero ancora poco più che una bambina. Per me c’erano sole le sue parole, quello che leggevo di nascosto appunto dallo sguardo vigile di mia sorella e sentivo che lui doveva aver sudato per scrivere così, in un mitico nuovo raccontare, né potevo riconoscere in quelle righe, che mi tenevano incatenata a lui, alcun cenno biografico. Con stupore, incontravo un uomo che mi parlava e cercavo di immaginare che volto avesse, se era bello o brutto, alto o basso, magro o grasso. E procedendo nella lettura mi dimenticavo poi di queste curiosità futili, perché trovavo un uomo che mi apriva la mente, che mi puliva da tante adolescenzialità, che mi faceva respirare a un ritmo diverso da come respiravo quando ancora non lo conoscevo e, insieme a tutto questo, debbo riconoscerlo, trovavo un uomo che mi faceva molta soggezione, perché decisamente era troppo intelligente e troppo colto. Nessuna caduta sentimentale, nessuna asprezza fuori luogo: quel raccontare fin nel dettaglio e pur sempre inesauriente, così che uno potesse metterci dentro il proprio personale lavoro, la propria personale creazione e poi quelle domande, sul tempo, la storia, il destino; duemila anni di convivenza tra la cultura greca e la cultura cristiana, il senza tempo dell’uomo, quell’eterno selvaggio che sacrifica al dio sconociuto una primizia, per garantire il buon raccolto, erano condensati in libretti che parlavano un linguaggio tutto suo, preso dai classici e dai campi. E poi quello sguardo che mi insegnava come guardare un fiume, un vigneto, un sentiero in collina, una catapecchia, una

finestra, una notte; che mi insegnava a riconoscere la pioggia e a sapere che nella mente degli altri è sempre in atto un dialogo interiore che li isola e al contempo li accomuna. Che mi faceva capire che il lavoro è un dovere che si paga caro. Che anche le parole hanno scritto “più in là”, come dice Montale. Ah, tutto questo mi è entrato nelle vene, ha liberato la mia mente, ha riempito di carità (che non è l’elemosina) quel mondo di gente che buttava via la vita, quando non se la toglieva, perchè il dio restava sconosciuto.

In Pavese inoltre trovavo un punto molto alto e nello stesso tempo molto profondo che me lo faceva amare e preferire a tanti altri scrittori che pure mi appassionavano e di cui divoravo – sempre di nascosto - i romanzi che mia sorella teneva chiusi a chiave in una vetrinetta.

E per cercare di trasmettervi questo punto molto alto e molto profondo per me, uso il metodo del confronto, che è un’astuzia che uso sempre quando cerco di esprimere qualcosa che mi risulta complicato esprimere.

Scrive Pavese nel suo diario del 26 di marzo del 1938: “Tutti i giorni, tutti i giorni, dal mattino alla sera, pensare così. Nessuno ci crede: è naturale. E forse è questa la mia vera qualità (non l’ingegno, non la bontà, non niente): essere invasato d’un sentimento che non lascia cellula del corpo sana.” Parla dell’amore per una donna come sapete, ma c’è un più in là, che noi tutti avvertiamo come assenza di quell’Assoluto che avrebbe potuto sanare

ogni cellula del suo corpo. E’ lui a dirlo in alcune pagine del suo diario del 1944, annata che lui stesso definisce “strana, ricca. Cominciata e finita con Dio” e poi aggiunge parlando a se stesso: “potrebbe essere la più importante che hai vissuto”. Cito sono un frammento brevissimo: “Lo sgorgo di divinità lo si sente quando il dolore ci ha fatto inginocchiare. Al punto che la prima avvisaglia del dolore ci dà un moto di gioia, di gratitudine, di aspettazione...Si arriva ad augurarsi il dolore” (1 febbraio). E il 2 dicembre: “Di nuovo l’esperienza che si desidera il dolore per avvicinarsi a Dio”.

Non sono dunque suo nucleo di fondo e centrale i dolori psicologici né sono le mancanze affettive quelle che si nascondono dietro le lucide creazioni di questi due geni della sofferenza che furono Bloy e Pavese: è qualcosa che ha a che vedere con l’eterno, e con una vita più forte del vivere stesso, cioè con l’Assoluto. I due scrittori lo esprimono in forme molto diverse, entrambi comunque frutto di un paziente lavoro di identità tra ciò che vedono e ciò che sentono e di adeguazione della loro parola all’orecchio di chi li ascolterà con attenzione. E’ il loro un dolore che normalmente li sorprende, non lo vorrebbero, non cercano se non dopo una lunga formazione ad esso, contro cui spesso combattono, che li lascia soli con un desiderio molto puro di abbraccio della verità, evento che non può venire nè dall’abbraccio della donna nè dal successo.

E questo loro dolore, con cui io mi scontravo essendo molto giovane e abbastanza superficiale, sentivo però che mi commuoveva profondamente anche perchè era difficile ammetterlo ma riconoscevo che, se mi fosse stato dato di conoscere personalmente Pavese o Bloy, non avrei saputo in alcun modo camminare al loro livello. A me Pavese al massimo avrebbe potuto dire quello che scrisse a Pierina, quella ragazza di Bocca di Magra che

troviamo nelle sue lettere: “C’è una tale sproporzione di stati d’animo tra noi due, che le mie stesse parole mi ritornano in bocca e mi feriscono” (agosto del 50). Mentre invece, Jeanne Molbek, la giovane che si prese cura di Bloy, che lo amò e lo sposò, se non ebbe certo vita facile, era però anche lei di tempra eccezionale come il suo sposo e non c’era fra loro sproporzione.

Nello stesso tempo, quel dolore che trovavo identico nel religiosissimo Bloy e nel presuntamente ateo Pavese, aprivano a me un orizzonte nuovo sul divino, che poi era anche per me l’unica cosa che importasse veramente. Cominciavo a conoscere un’esperienza molto diversa dalla mia, che avevo in dio un amico sempre feldele e che mi dava sempre ragione (come direbbe Simone de Beauvoir): vedevo cioè che dio – così lo chiamiamo per tradizione; d’altra parte è un nome comune, non un nome proprio – abita dentro l’uomo, se entri in te lo trovi, ma non sempre, non per tutti è un dio che consola o che ti dà sempre ragione. E mi piaceva moltissimo che Pavese, come del resto Bloy, non avessero mai tentato, come fecero invece gli amici di Giobbe, di “giustificare” questo Dio che a volte non consola, che a volte sembra distantissimo e ingiusto, che sempre sembra anche voler riaffermare la sua alterità rispetto all’uomo, pur quando gli concede la vicinanza del dialogo. Né Bloy né Pavese hanno mai cercato – parafrasando il poeta messicano Julio Hubard – di “salvare colui che ci salva”. Ad alcuni, questo dio sembra infatti riservare un cammino del tutto speciale e particolarmente doloroso, inesplicabile con il racconto di pur drammatici eventi esterni. E Pavese si trovò ad accettare già in giovanissima età (e cito parole sue) di “fare lo scoglio non più l’onda”. Quello di Bloy era consumare la propria vita perchè altri avessero lo Spirito, che per lui era santo. Pur detto con parole differenti, identico era il compito di due scrittori tanto diversi e pur con tanti punti ideali di contatto.

Pavese era un uomo buono: la sua non violenza è tutta qui. Leggiamo nel diario del 27 maggio del 47: “Una persona che ti ripugni, va sopportata. Dopo un po’ viene fuori – infallibile – qualcosa di non comune, di vero”.

Anche per me questo è un modo vero, per tutti possibile, di fare qualcosa per cambiare il mondo.