- Una teoria originale dell'arte

Vivissima è la sensibilità del Poliziano verso i problemi dell'arte. Pur condividendo con gli altri umanisti la concezione di una funzione civilizzatrice della poesia, egli formula una teoria originale dell'ispirazione artistica, legata ai concetti dell'individualità e della creatività. I principali documenti della poetica polizianea sono due testi in latino: l'Oratio super Fabio Quintiliano et Statii “Sylvis” (Orazione su Quintiliano e sulle “Selve” di Stazio) e la Lettera a Paolo Cortese

.

- L'Orazione su Quintiliano e Stazio

L'Orazione costituisce la prolusione al corso sull' Istituzione oratoria di Quintiliano (42-96 d. C.) e sulle Selve di Stazio (45-96 d. C.), che il Poliziano tenne allo Studio di Firenze nel 1480-81. Rivolgendosi ai giovani discepoli, l'oratore spiega le ragioni che lo hanno indotto a scegliere, come autori da commentare nel suo corso di lezioni, due scrittori vissuti in un'epoca di declino letterario, e quindi considerati “minori” rispetto a un Virgilio e a un Cicerone, massimi esponenti della latinità classica. È opportuno (argomenta lo scrittore) che i giovani non siano messi bruscamente dinanzi a scrittori di primo piano, perché nessuno può arrivare di colpo all'eccellenza artistica. D'altronde, quelle opere che, come le Selve di Stazio, sono state concepite nel calore di una improvvisa ispirazione, e quindi eseguite con rapidità di stesura, non sono necessariamente inferiori a quelle che sono costate più lunga fatica e più lunghe cure; può anzi accadere che un troppo lungo lavoro di lima logori un'opera e induca il suo autore a ripudiarla, come è accaduto per l' Eneide, che Virgilio, insoddisfatto, avrebbe voluto gettare nel fuoco. Le Istituzioni di Quintiliano sono per certi aspetti più ricche delle opere retoriche di Cicerone; e le Selve di Stazio costituiscono un'opera unica nel suo genere; è illecito pertanto considerare queste opere dell'età “argentea” come inferiori ai modelli dell' età “aurea” (Virgilio e Cicerone), giudicando come una deviazione da una norma assoluta di bellezza un semplice mutamento di sensibilità: “non è lecito chiamar senz'altro peggiore quello che è diverso”, dichiara il Poliziano (stabilendo un principio che conserva tutto il suo valore anche al di là dell'ambito letterario).

La “docta varietas”. L'autore conclude polemizzando con chi sostiene la necessità di un solo modello da imitare; occorre invece trarre da ogni parte la materia dell'ispirazione. Estremamente significativa è a questo punto la citazione di un passo di Lucrezio (De rerum natura, III, 11-12): “Come le api nei prati fioriti vanno libando dovunque, cosí noi ci nutriamo dovunque di detti aurei”. È così formulata la tipica teoria polizianea della docta varietas (“dotta varietà”), che caratterizza gran parte della produzione latina e volgare del Poliziano.

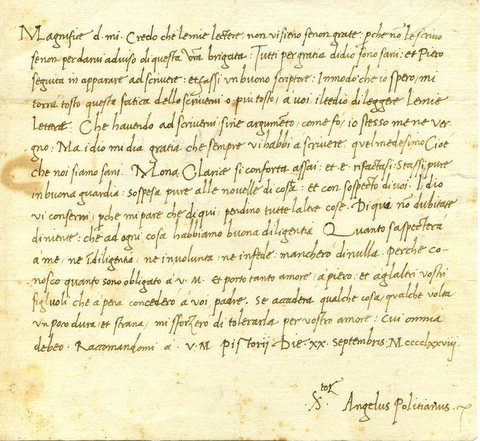

- La Lettera a Paolo Cortese

La questione dell'imitazione, semplicemente enunciata nell' Orazione, è invece compiutamente sviluppata nella Lettera a Paolo Cortese, un giovane umanista romano (vivente in quella Roma che era allora la roccaforte del ciceronianismo). Il Poliziano non rifiuta il principio dell'imitazione in se stessa, ma pensa che essa debba fondarsi su diversi presupposti, in modo che non mortifichi la libertà e la creatività dell'artista. La risposta di Paolo Cortese è dignitosa: anch'egli rifiuta un'imitazione pedissequa, priva di originalità, e sostiene che la somiglianza al modello deve essere quella non della scimmia con l'uomo ma del figlio con il padre; ribadisce però che occorre scegliere il modello migliore e a quello attenersi, senza ricorrere a una molteplicità di modelli (come quelli di Quintiliano, di Seneca, di Orazio, citati dal Poliziano nella sua lettera).

La polemica, pur essendo molto garbata, contrappone due punti di vista inconciliabili: da una parte (Cortese) l'imitazione, sia pure non servile, di un solo modello; dall'altra parte (Poliziano) il recupero di tutta la latinità (e anche del mondo greco, di cui i latini si sono nutriti). La linea del Poliziano è quella stessa di Lorenzo Valla, che aveva anche lui polemizzato contro il ciceronianismo e contro l'idea di modelli intoccabili. Sarà la tesi dell'“ottimo modello” a trionfare nel secolo successivo con Pietro Bembo; ma più feconda è la tesi polizianea di una poesia della memoria letteraria, che attinga al passato (a tutto il passato) per rendere più originale e più nuovo il presente. Quella del Poliziano non è una tesi eclettica, ma il frutto personale di una lunga e appassionata lettura dei classici, non giustapposti confusamente ma assimilati pienamente e ri-creati, come carne e sangue di una nuova e originale creazione.

- Il latino del Poliziano

La polemica del Poliziano con Paolo Cortese aiuta a comprendere le caratteristiche del latino dello scrittore, che non è il linguaggio notarile e delle cancellerie (destinato a un pubblico vasto, e quindi gremito di artifici retorici per catturare l'attenzione e strappare l'applauso), ma un linguaggio di alta scuola, ricco di sterminata erudizione e di vocaboli rari: un latino per i dotti e non per il volgo. Paolo Cortese apparteneva non a caso a quell'ambiente curiale e cancelleresco romano che era un feudo del ciceronianismo, mentre il Poliziano è (con Pico della Mirandola) l'esponente della grande cultura universitaria dell'ultimo Quattrocento: quella cultura che sarà perdente nel secolo successivo, quando, con l'autorevole avallo di Pietro Bembo, trionferà la lingua delle corti e delle cancellerie, il ciceronianismo appunto.

- Il Poliziano scrittore greco

Un altro primato spetta di diritto al Poliziano, uno dei pochi poeti umanisti che si cimentarono con il greco e il primo a entrare in gara con gli antichi poeti greci, componendo una raffinatissima raccolta di epigrammi. Non è un caso che il poeta-mito del Poliziano, fin dalla appassionata adolescenza, sia stato Omero, della cui Iliade tradusse i libri II-V e che, nei suoi corsi universitari, considererà come il poeta-vate per eccellenza.

Anche se la traduzione dell'Iliade non è tra le cose migliori dello scrittore, trattandosi di una lettura in chiave “virgiliana” del capolavoro omerico (e quindi di un esercizio di stile), è significativo, come osserva Emilio Bigi, che negli ultimi due libri (il IV e il V) si manifesti un gusto più personale, quasi un'applicazione, prima della formulazione teorica, della poetica della “dotta varietà”. Lo stesso gusto prezioso nel recupero dei vocaboli greci si riscontra anche nella traduzione dell'Amor fuggitivo di Mosco (un poeta che sarà caro anche a Leopardi).

Fin dall'adolescenza, il Poliziano compose epigrammi in greco, esercitandosi nella traduzione di numerosi pezzi dell'Antologia Palatina (una raccolta di 3700 epigrammi greci, composti da circa trecento poeti dal secolo IV a. C. alla tarda età bizantina, chiamata “Palatina” perché fu scoperta nel 1607 nella Biblioteca Palatina di Heidelberg). Come è noto, l'epigramma (in greco, “iscrizione”) è caratterizzato soprattutto dalla brevità e dallo stile conciso, carattere obbligato delle frasi scolpite sui monumenti o sulle statue. Di una brevità e concisione estreme sono i polizianei Epigrammata graeca (Epigrammi greci), superiori per la varietà dei temi e dei metri e per l'intensità dell'effusione sentimentale agli epigrammi latini dello scrittore. Si veda la purezza degna di Saffo e, insieme, la modernità straordinaria di questo frammento (un esametro dattilico):

(Traduzione: “Monostico alla luna. Mandaci, luna, i tuoi notturni raggi”)

- Gli epigrammi latini

La lirica latina del Poliziano è raccolta nel postumo Liber epigrammaton (Libro degli epigrammi), che comprende, oltre ai veri e propri epigrammi, anche odi, inni ed elegie. Particolarmente violenti sono alcuni epigrammi contro gli avversari del poeta, come quello contro un certo Mabilio, deriso per il suo naso “corto, dimezzato ed ossuto”, ove “vi può fare nido una vespa”. Alcuni epigrammi rivelano nell'arguzia e nel compiacimento per il gioco di parole (ma anche nell'eleganza dello stile) l'attento lettore di Catullo, di Marziale, dell' Antologia Palatina.

Alla poesia elegiaca latina, intessuta di reminiscenze della tradizione stilnovistica e petrarchesca, il Poliziano si ispira per le sue elegie di argomento amoroso, composte negli anni 1473-78. Si è parlato per questi componimenti di una rivoluzione del genere lirico, che mescola spunti della letteratura latina e della coeva letteratura volgare (In violas), che riscopre l'ode oraziana (In Lalagen) e l'epicedio classico (In Albieram Albitiam), che si apre a deliziosi giochi sperimentali (In puellam suam).

Giustamente famosa è l'elegia In violas (Alle viole), del 1473, felice esempio dell'intreccio tra un motivo consueto al petrarchismo del Quattrocento (l'elogio dei fiori più umili, colti dalla mano della donna amata) e immagini classiche di bellezza e di grazia, in un clima floreale che rinvia alle analoghe rappresentazioni della pittura del tempo, dalla Primavera di Botticelli alla Dama col mazzolino del Verrocchio. Come le viole, un altro simbolo di bellezza femminile polizianea è Lalage (nome di una donna celebrata in versi da Orazio), che, nell'elegia In Lalagen (A Lalage), risorge dalla malattia ancora più bella (“la mia Lalage splende di più con sul volto il color della porpora. Guarda come sorride dolcemente con gli occhi lucenti come le stelle...”), anticipando un motivo che ritornerà nella lirica neoclassica di Ugo Foscolo.

Un ampio carme elegiaco è In Albieram Albitiam (Ad Albiera degli Albizi), tecnicamente un “epicedio” (componimento in onore di un defunto):bellissima fanciulla, Albiera si spense a soli quindici anni, alla vigilia delle sue nozze, e le sue esequie furono accompagnate dal pianto di tutto il popolo. Il poeta evoca inizialmente, con una fitta serie di riferimenti mitologici, la bellezza della fanciulla nel suo pieno fulgore. Ma la dea Febbre (una figurazione orrida, che ricorda gli ovidiani mostri infernali, ma rinvia anche a Lucrezio, descrittore della peste) si insedia nel corpo della fanciulla. L'atroce personaggio sosta accanto al letto dell'ignara Albiera, invitandola a prepararsi alla morte. La fanciulla si spegne lentamente, con un tenerissimo congedo dalla vita. Il poeta la contempla ancora bella malgrado la morte, come la Laura petrarchesca: “E tuttavia il pallore non aveva mutato le sue membra di neve, né il cupo squallore ne aveva deturpato il gelido volto. Ma la morte bella in lei rassomigliava ad un sonno leggero; un tale languore era sul suo bel viso!”. Con i suoi atteggiamenti trasognati e assorti e con il mescolarsi in lei di colori reali e di riferimenti mitologici, Albiera anticipa ormai da vicino la Simonetta delle Stanze.

Una squisita poesia d'amore è l'ode In puellam suam (Alla sua fanciulla), dove un'ispirazione teneramente sensuale si manifesta in una serie di affettuosi diminutivi, che ricordano la poesia catulliana:

Puella delicatior

lepusculo et cuniculo,

coaque tela mollior

anserculique plumula;

puella qua lascivior

nec vernus est passerculus,

nec virginis blande sinu

sciurus usque lusitans;

puella longe dulcior

quam mel sit Hyblae aut saccarum,

ceu lac coactum candida

vel lilium vel prima nix...

(Traduzione: “O fanciulla più graziosa di un leprottino e di un coniglietto, più morbida di un tessuto di Coo e delle piume di un anatroccolo; fanciulla di cui più divertente non è nemmeno un passerotto di primavera, né uno scoiattolo abituato a giocare affettuosamente nel grembo di una ragazza; fanciulla molto più dolce di quanto possa esserlo il miele di Ibla o lo zucchero, candida come il latte cagliato o il giglio o la nevepiù pura... ”)

Commenta Francesco Tateo: “La lode della fanciulla ne divinizza paganamente la bellezza e ne fa ancora una di quelle inafferrabili figure femminili così care alla poesia del Poliziano”.

- Poliziano poeta in volgare

Le opere in volgare del Poliziano presentano alcune caratteristiche, che possono ricondursi agli elementi del “non finito” e dell'“improvviso”: l'incompiutezza (è il caso del capolavoro, le Stanze e la Fabula di Orfeo), la frammentarietà (le Rime). Di queste caratteristiche in certo modo limitative si è data in passato un'interpretazione che oggi non appare più sostenibile: la preferenza che il poeta avrebbe accordato alla sua produzione filologica in latino rispetto a quella in volgare (ma noi sappiamo oggi che filologia e poesia sono nel Poliziano inscindibili). Si è inoltre tentato di sminuire la produzione in volgare sostenendo che essa apparterrebbe agli anni giovanili, mentre dopo il 1480 (data d'inizio dell'insegnamento universitario del Poliziano) si sarebbe verificato da parte dello scrittore un ripudio del volgare; ma anche questa tesi è stata smentita dalla critica più recente, che ha accertato una sostanziale continuità sia della produzione filologica sia di quella poetica prima e dopo il 1480. In realtà, il “non finito” e l'“improvviso” rientrano nella poetica stessa del Poliziano (vedi 10.3.3), che si richiama all'autorità di poeti come Virgilio e come Stazio per rivendicare la piena legittimità di tali procedimenti nell'invenzione artistica. Non esiste insomma contraddizione tra l'impegno umanistico del Poliziano e la rivalutazione del linguaggio toscano, caratterizzata anch'essa, fin dalla Raccolta aragonese (vedi 9.3), da una chiara intenzione filologica: recuperare la tradizione poetica toscana nel quadro della “rinascita” della classicità. Il tentativo epico delle Stanze è il momento culminante della fusione, vagheggiata dal Poliziano e, con lui, dal Magnifico, tra il fiorentino (aulico e popolare) e il più illustre genere letterario della letteratura antica: il poema epico.

_____________________________