Ricordiamo. Giovanotti nerboruti, esaltati, pieni di incoscienza e ardimento, con una gran voglia di saltare, urlare, emergere in qualche modo - qualsiasi modo - alla vita, alla violenza della vita, si trovavano a Napoli luccicante del mare d'autunno. Nelle orecchie avevano la voce stentorea e potente del loro capo, negli occhi i suoi pugni sui fianchi, le gambe divaricate, lo sguardo di vuoto e nero metallo. "O ci daranno il governo o lo prenderemo calando su Roma - gridava il capo - ormai si tratta di giorni, forse di ore!": grida, sventolio di bandiere, pugnali, fucili, mani, fazzoletti. Il sole fissava, immobile. La piazza ruggiva: voleva Roma, voleva l'Italia, voleva il mondo intero. Cinque giorni dopo aveva Roma e l'Italia. Poi avrebbe cercato di prendersi anche qualche fetta di mondo. Era il 1922. Cosa li aspettava - ai giovanotti -, cosa ci aspettava, noi tutti, generazioni presenti e future, è scritto nei testi di storia e nelle cicatrici fumanti d'Italia. Fascismo: parola corvina, lunga notte di paura. Notte senza fine, pensava Pier Paolo Pasolini.

È difficile, forse impossibile, parlare di Pasolini, anche solo di Pasolini poeta, senza andare a sbattere, più prima che poi, contro il fascismo. Per lui fu come un'ossessione perenne, prima sotto la forma del fascismo storico e poi in quella, più velenosa e strisciante, di categoria eterna che riassume in sé il conformismo, il disprezzo per il diverso, l'appiattimento intellettuale, il bla-bla politicante. Tanto vale farlo subito, allora. Tanto più che la coincidenza tra le date è, se non simbolica, almeno suggestiva. Pasolini era nato a Bologna proprio in quel fatidico 1922, "anno immerso nel secolo", come dirà più tardi in un verso. Bologna, e per estensione l'Appennino tosco-emiliano, Casarsa in Friuli e Roma sono i tre luoghi della crescita intellettuale, della memoria struggente e della sfida di Pasolini critico, poeta e intellettuale "corsaro". Ultimo maledetto nel cercare scampo alla vita nella poesia, nel cercare di mettere tutto - passione, amore, odio, vita, morte - nei suoi versi. Nel restare ucciso, infine, per mano di un Narciso - di quelli tante volte cantati e amati - proprio dal sistema contro il quale si era scontrato, da sempre. Perché, tra le altre cose, Pasolini era un personaggio scomodo: spietatamente lucido, intelligente e diverso. E perciò solitario. Di Pasolini resta molto. Gli scritti, tanti, di tutti i generi: poesie, romanzi, sceneggiature, interventi critici, articoli, saggi.

Ah, il popolo. Cos'è il popolo? Chi è il popolo? Pasolini se lo chiese per tutta una vita. Lui, il borghese figlio di borghesi, di antica famiglia ravennate era dolorosamente consapevole di essere per sempre escluso dalla massa dei poveri (eccolo qui, il popolo) in cui, prima che una "classe" nel senso politico del termine, riconosceva una forma di vita innocente, incontaminata e pura. Da qui sono nate le sue prime poesie. Perché va anche detto che Pasolini, variamente definito "provocatore ideologico" piuttosto che "coscienza critica della cultura italiana" - tutto vero, naturalmente - volle essere e fu prima di tutto poeta. Pasolini non era certo tipo da usare le parole a caso. Selettivo ed eletto, dunque. Indubbiamente, lo è sempre stato. E poi, la madre, cui era legato da un "disperato amore" (sono sempre parole sue): "Parma, un viale, e il riso di mia madre" è il primo verso di una poesia. Col padre, invece, le cose non andavano proprio così. Presenza intermittente per molti anni a causa delle lunghe campagne militari, impersonava gli occhi del figlio il più cieco conformismo, la totale mancanza di naturalezza e spontaneità (doti che invece riconosceva e amava nella madre). E il fossato sarebbe col tempo diventato incolmabile, anche se il padre "gongolava" per i successi scolastici del figlio e per la sua evidente e precoce vocazione letteraria.

La prima raccolta, Poesie a Casarsa, uscì a spese di Pasolini nel 1942, a Bologna, città dove la famiglia era tornata dopo molti anni di traslochi continui legati ai trasferimenti di caserma in caserma dell'ufficiale Carlo Alberto Pasolini. Lì Pier Paolo frequentò l'università, laureandosi in lettere con una tesi su Pascoli (in cui riconosceva un maestro soprattutto per le scelte linguistiche, fondamentali per entrambi) e divenne amico di Roberto Roversi e Francesco Leonetti. Con loro visse la grande stagione dell'ermetismo, fondando nel 1941 una rivista dal significativo titolo Eredi. Nel 1942, dunque, aveva appena vent'anni. Le poesie pubblicate erano state scritte nei tre anni precedenti, a Casarsa ma più spesso lontano da lì. Casarsa era il paese della madre, e ogni estate Pasolini ci andava a passare l'estate nella "povera villeggiatura presso parenti che il magro stipendio di mio padre ufficiale ci permetteva". Questo come notazione storico-geografica. Nella poesia Casarsa diventò il luogo della purezza, della gioventù bella e accesamente sensuale, del mondo come doveva essere prima che iniziasse la Storia: un mondo deve la natura e l'uomo potevano ancora essere tutt'uno. In quest'ottica, la scelta del dialetto come lingua d'elezione si imponeva da sola. Fu una scelta emotiva, prima che intellettuale. In seguito Pasolini si accorse che poteva e doveva essere anche un rifiuto della cultura nazional-fascista che imponeva l'abbandono di idiomi e particolarismi locali in ossequio alle direttive del centro. Ma all'inizio fu, appunto, la scoperta emozionante dell'esistenza di una lingua che possedeva riserve intatte di gusto, sapienza, liricità, di contro alla lingua nazionale impoverita, sfruttata ed esausta. "Su quel poggiolo (a Casarsa) stavo disegnando oppure scrivendo quando risuonò la parola rosada. Era Livio, un ragazzo dei vicini oltre la strada La parola "rosada" pronunciata in quella mattinata di sole non era che una punta espressiva della sua vivacità orale. Certamente quella parola, in tutti i secoli del suo uso nel Friuli che si stende al di qua e al di là del Tagliamento, non era mai stata scritta. Era stata sempre e solamente un suono. Qualunque cosa quella mattina io stessi facendo, dipingendo o scrivendo, certo m'interruppi subito. E scrissi subito dei versi, in quella parlata friulana della destra del Tagliamento, che fino a quel momento era stata solo un insieme di suoni: cominciai per prima cosa col rendere grafica la parola rosada".

Poesie a Casarsa uscì nel totale silenzio della critica, salvo che per una - ma illustrissima - voce: quella di Gianfranco Contini, che recensì il volumetto sul Corriere di Lugano proprio per le resistenze del regime a dare notorietà a un poeta dialettale. Ciò nonostante, fu per Pasolini un momento di felicità completa: "Chi potrà mai descrivere la mia gioia? - ricordava - Ho saltato e ballato per i portici di Bologna; e quanto alla soddisfazione mondana cui si può aspirare scrivendo versi, quella di quel giorno di Bologna è stata esaustiva: ormai posso benissimo farne per sempre a meno". Che differenza con quanto avverrà dopo, quando ogni prova pubblica di Pasolini sarà accompagnata da un coro di recensioni, premi, applausi, insulti, denunce, processi. Il volumetto, dunque, nasce così, come un gioiellino prezioso e nascosto. Prezioso perché tale è la lingua scelta: dialetto, sì, ma raffinato e coltivato come "lingua pura per poesia". Non a caso nella prima pagina si leggevano alcuni versi di Peire Vidal, poeta provenzale. Il richiamo a quella lirica ci fornisce un'indicazione importantissima sulle scelte dell'autore: Pasolini non è lontano dalla sua terra (anche se molti di questi versi furono effettivamente scritti a Bologna o altrove, quando più forte si faceva sentire la nostalgia) ma si sente ugualmente esule, tagliato fuori dalla possibilità di attingervi direttamente, di goderla in prima persona come i giovanetti (ideali proiezioni di se stesso) che si muovono leggiadri tra fontane e prati; lui, malato di un'altra civiltà e di un'altra sensibilità colta, sensuale e decadente. Il sentimento di pienezza e felicità che deriva dalla contemplazione della propria terra è quindi minato alla radice, e perciò le soavi e tenere immagini di cui sono fatte le liriche si concludono spesso con un richiamo alla morte. Il Friuli è evidentemente una terra mitica e il dialetto l'unica chiave possibile per tentare di recuperare quel mito che ha tuttavia in sé, fin dall'inizio, i germi della decadenza e della morte. Come se Pasolini proiettasse sulla terra di sua madre la madre stessa, e vivesse per Casarsa lo stesso genere di amore disperato per lei e per la sua infanzia felice. Ma finita, passata per sempre.

L'8 settembre 1943 Pasolini, militare da appena una settimana, rifiutò di consegnare le armi ai tedeschi e scappò insieme alla madre e al fratello (il padre era prigioniero di guerra in Africa) a Casarsa, dove rimase fino alla fine della guerra e oltre. A chi, in seguito, gli rimproverò di non aver fatto nient'altro che questo contro il fascismo, rispondeva che anzi, la sua partecipazione alla Resistenza era stata tale da farlo finire in camera di sicurezza; dopo di che era vissuto nascosto e terrorizzato all'idea di finire uncinato (fine riservata ai giovani del litorale adriatico renitenti alla leva o antifascisti). Ciò nonostante, non poteva restare inattivo almeno dal punto di vista della cultura. Insieme ad alcuni amici pubblicò il quaderno Stroligut di ca' de l'aga (L'indovino di qua dell'acqua, cioè della sponda destra del Tagliamento) dove la poetica dialettale viene approfondita diventando, ora sì, anche strumento di opposizione al regime e rivendicazione di dignità di lingua: le traduzioni in italiano sono abolite (mentre erano incluse nelle Poesie a Casarsa) e grandi poeti stranieri (come Verlaine e Wordsworth) vengono tradotti in friulano. Dopo la guerra quest'esperienza confluì nell'Academiuta di Lenga Furlana, un gruppo di studio che affiancava alle iniziative di tipo culturale (incluse lezioni private gratuite ai figli dei contadini poveri che avevano smesso di andare a scuola) anche precise richieste politiche in merito all'autonomia del Friuli nell'ambito della neonata repubblica. Intanto due morti avevano segnato la vita di Pasolini: quella della nonna materna, le cui fasi dall'agonia alla sepoltura Pasolini accompagnò con una serie di brevi componimenti in italiano (Guardaci timidamente / dal cielo / come quando nel buio / di questa casa, / sconfortata sedevi) e, poco dopo, quella del fratello partigiano, ucciso nel noto eccidio di Porzus, vicino al confine jugoslavo, in cui i partigiani di Tito, che intendevano allora annettersi il Friuli, massacrarono la brigata Osoppo.

Pasolini si stava dunque "storicizzando". La sua poesia, da questo momento, non fu più solo di disperato amore per il Friuli e la sua bella gioventù, non fu più solo rimpianto accorato. Vi entrò il popolo, questa nuova forza, vergine e potente, che sarebbe potuta irrompere nella storia con violenza inaudita e benedetta. C'era, doveva esserci, una possibilità di riscatto per il popolo, all'ombra delle belle bandiere (gli stracci rossi) che allora venivano sventolate; Cristo l'aveva promesso: "Piegatevi, gente cristiana, / a sentire un filo di voce, / fra tutto questo silenzio, / che scende dalla croce". Sono queste le componenti del "populismo evangelico" che animerà Pasolini. Una religione-passione, simboleggiata dalla figura del Cristo povero e sofferente e nutrita di simboli arcani, tratti dalla religione pagana e contadina dei suoi friulani ("Verrà il vero Cristo, operaio") in aperto contrasto con la religione-autorità, fortemente compromessa coi fascismi di tutti i tempi, e l'attesa della riscossa da parte del popolo, serbatoio di verità. La "scoperta di Marx" è del 1947, contemporanea a una vicenda reale. "L'ho detto tante volte, in tante interviste: ciò che mi ha spinto a essere comunista è stata una lotta di braccianti friulani contro i latifondisti, subito dopo la guerra (I giorni del lodo De Gasperi doveva essere il titolo del mio primo romanzo, pubblicato poi nel 1962 con il titolo Il sogno di una cosa). Io fui coi braccianti. Poi lessi Marx e Gramsci". Il sogno era per l'appunto la speranza di rinnovamento e giustizia sociale che si sentiva fortissima in Italia, dopo la guerra. Pasolini si impegnò in prima persona, con la passione di sempre, perché quel sogno diventasse realtà. Dopo l'iscrizione al PCI divenne segretario di sezione, e da quella posizione condusse le molte battaglie dell'epoca: quelle per le elezioni del 1946 e per il referendum istituzionale del 1948; quelle antidemocristiane e anticlericali; quelle per l'autonomia del Friuli. Pio XII scomunicava i comunisti e lui affiggeva tatzebao contro i preti sotto il loggiato della piazza di Casarsa. L'intellettuale, pensava Pasolini, aveva il dovere di creare una nuova cultura, una cultura che voleva "trasformare la preistoria in storia, la natura in coscienza" per usare le sue stesse parole. Utopiche, certamente. Come tutte le belle speranze dei bei momenti in cui sembra che tutto possa accadere fuorché una mutazione gattopardesca delle cose, delle persone, delle istituzioni.

Nell'inverno del '49, scrisse Pasolini, "fuggii con mia madre a Roma, come in un romanzo. Il periodo friulano era finito". Perché questa fuga a rotta di collo, come un braccato, come un delinquente, proprio in un periodo così pieno di speranza? Alcune biografie tacciono, ma i fatti sono ormai risaputi. Pasolini era diventato, per la legge, esattamente questo: un delinquente. In un paese come il nostro, dove il comune senso del pudore, con tutti i suoi necessari corollari di ipocriti silenzi e altrettanto ipocrite denunce a gran voce, ha sempre vinto tutte le sue battaglie e affossato tutte le sue vittime, forse non poteva finire altrimenti che così. Pasolini insegnava allora nella scuola media di un paese vicino a Casarsa. Nell'ottobre del 1949 venne accusato di "corruzione di minorenni e atti osceni in luogo pubblico". Pochi, forse nessuno, sapevano allora della sua omosessualità. Fu una vera bomba, probabilmente montata ad arte e strategicamente strumentalizzata dalla stampa cattolica locale. Fatto sta che il poeta si trovò insultato, accusato, minacciato, espulso dal PCI "per indegnità morale e politica" e, naturalmente, processato; processi dai quali uscì prosciolto, nel 1950 per l'accusa di corruzione di minorenne, e nel 1952 per quella di atti osceni in luogo pubblico (per insufficienza di prove). A Roma Pasolini abitò dapprima nel "ghetto" vicino al Portico d'Ottavia e in seguito a Rebibbia, vicino al carcere, nelle borgate lungo la Tiburtina. "Per due anni - raccontava - fui un disoccupato disperato, di quelli che finiscono suicidi; poi trovai da insegnare in una scuola privata a Ciampino per ventisettemila lire al mese". Di affitto ne pagava tredici. Furono anni "di lavoro accanito, di pura lotta". E in casa l'atmosfera non era certo serena, specie dopo il ritorno del padre. "E mio padre sempre là - continuava il poeta - in attesa, solo nella povera cucinetta, coi gomiti sul tavolo e la faccia contro i pugni, immobile, cattivo, dolorante; riempiva lo spazio del piccolo vano con la grandezza che hanno i corpi morti". Quel periodo di "pura lotta" cominciò a sciogliersi, all'inizio degli anni Cinquanta, grazie all'aiuto di alcuni amici. Il poeta dialettale Vittorio Clemente gli trovò il posto a scuola; lo scrittore Giorgio Bassani gli presentò registi di Cinecittà come Soldati, Fellini, Flaiano coi quali Pasolini collaborò alla preparazione di numerosi film (per La donna del fiume di Soldati scrisse la sceneggiatura, così come per Il prigioniero della montagna, insieme a Bassani; Fellini lo volle come filologo per curare le battute in romanesco delle Notti di Cabiria). Nel 1955 Pasolini fondò a Bologna, con Leonetti e Roversi (dell'antico gruppo di Eredi) una nuova rivista letteraria, Officina. Il ruolo di Officina come luogo di confronto e dibattito sui compiti della letteratura e degli intellettuali, come occasione di verifica ideologica (in un momento delicatissimo per il PCI quale fu quello seguito all'indimenticabile 1956), è noto. Alla rivista collaborò, entrando poi nel comitato di redazione, anche Franco Fortini, tanto per fare un nome. Più o meno nello stesso periodo furono pubblicate le poesie e le prose scritte da Pasolini dopo la guerra, dunque in parte risalenti ancora agli anni di Casarsa. Ragazzi di vita, il romanzo sulla periferia romana e i suoi abitanti, uscì nel 1955. Accusa di oscenità, nuovo processo. Riesplodeva il "caso" Pasolini. Non si sarebbe chiuso che vent'anni dopo, con la sua morte.

Le Poesie a Casarsa, più altre in dialetto, furono riunite nel volume La meglio gioventù e pubblicate nel 1954. Poi ci fu un'inversione cronologica. Nel 1957, infatti, usciva Le ceneri di Gramsci, poesie composte tra il '51 e il '56, e solo nel 1958 (per una serie di motivazioni editoriali e di stesura) L'usignolo della Chiesa cattolica, scritto molto prima, tra il 1943 e il 1949. Queste due raccolte costituiscono uno snodo fondamentale nella poetica pasoliniana, e pertanto è necessario tenere ben presente le date di composizione e non quelle di pubblicazione. Nell'Usignolo, infatti, vive ancora il mondo friulano arcaico e mitizzato cui si accennava prima, percepito dal poeta con tutti i suoi accesi sensi e al contempo con tutta la sua inquietudine esistenziale; e insieme si trova un cristianesimo primitivo e, per la Chiesa, sacrilego, nel quale Cristo è prima di tutto sofferenza della carne, sangue e patimento. Un Cristo eretico, diverso, il cui martirio fa nascere una domanda ineludibile: "Perché Cristo fu esposto in croce?" Perché "esibire la sua morte?" Bisogna esporsi, dunque. È questo l'insegnamento di quell'uomo dal "corpo di giovinetta", insanguinato e inchiodato al suo albero di dolore. E questo è il significato del crocefisso: "sacrificare ogni giorno il dono / rinunciare ogni giorno al perdono / sporgersi ingenui sull'abisso" e tremare "d'intelletto e passione nel gioco / del cuore arso dal suo fuoco / per testimoniare lo scandalo". La religione, sia pure quella della tradizione contadina, che aveva animato secoli di feste paesane e liturgie nelle povere chiesette friulane, nelle ingenue e sante preghiere dei poveri, non basta più a Pasolini. La Storia rimette in gioco il popolo, e questa volta sembra dargli una possibilità nuova, concreta. Il marxismo, ora, è la speranza. "Pasolini - scrive Luigi Martellini - percorre razionalmente i sentieri periferici che lo portano istintivamente, e passionalmente, verso la ricerca della giustizia". È questo il passaggio fondamentale che avviene con Le ceneri di Gramsci. Passaggio contraddittorio - e Pasolini ne è tanto consapevole che parla, in un verso, di "scandalo del contraddirmi" - tra intelletto e passione, tra razionale e irrazionale, tra necessità di capire la realtà (quella nuova realtà delle borgate e del sottoproletariato romano in cui Pasolini si trova a vivere) e adesione emotiva a un ideale di riscatto che non può essere spiegato razionalmente. È la parte centrale delle Ceneri: "lo scandalo di contraddirmi, dell'essere / con te e contro di te; con te nel cuore / in luce, contro te nelle buie viscere" - Pasolini qui si rivolge direttamente a Gramsci; e più avanti: "attratto da una vita proletaria / a te anteriore, è per me religione / la sua allegria, non la millenaria / sua lotta: la sua natura, non la sua coscienza". Ma anche il marxismo, nella sua applicazione pratica, nella prassi militante dei suoi dirigenti, rivela presto l'incapacità di conoscere la millenaria vita proletaria del popolo; e ciò diventa ancor più evidente per Pasolini dopo i fatti del 1956, anno in cui scrive tre poemetti. Il popolo è stato tradito dai "compagni di strada" che chiedono "il mistico rigore di un'azione / sempre pari all'idea"; mentre "è all'errore / che io vi spingo, al religioso / errore"; e ancora, rivolgendosi ai dirigenti del PCI: "avete, accecati dal fare, servito / il popolo non nel suo cuore / ma nella sua bandiera: dimentichi / che deve in ogni istituzione / sanguinare, perché non torni mito, / continuo il dolore della creazione".

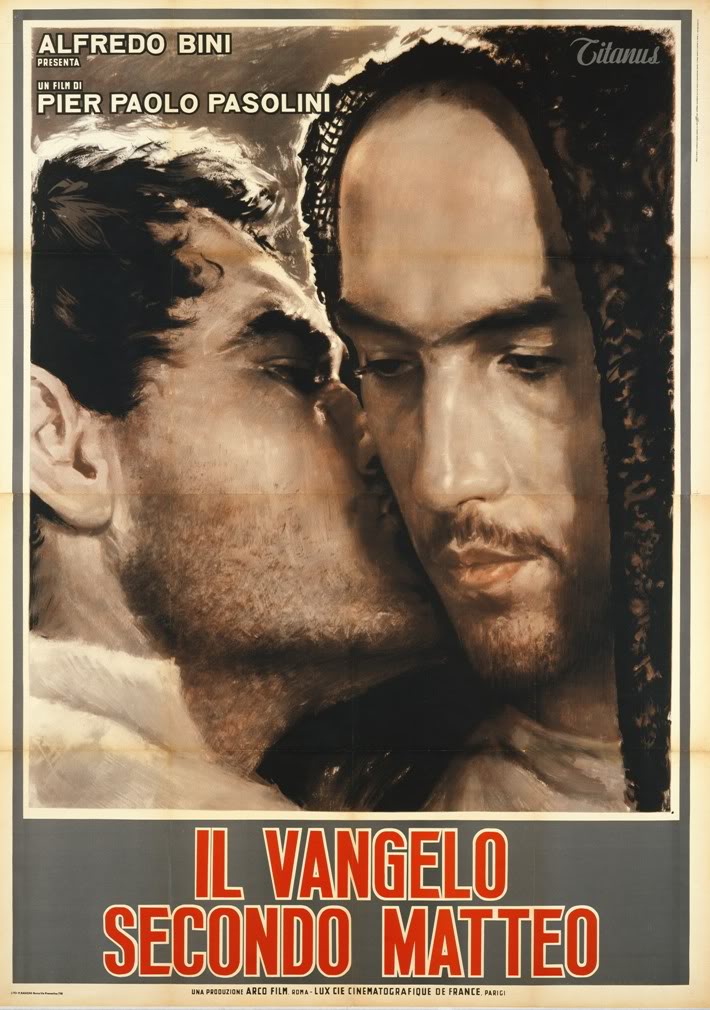

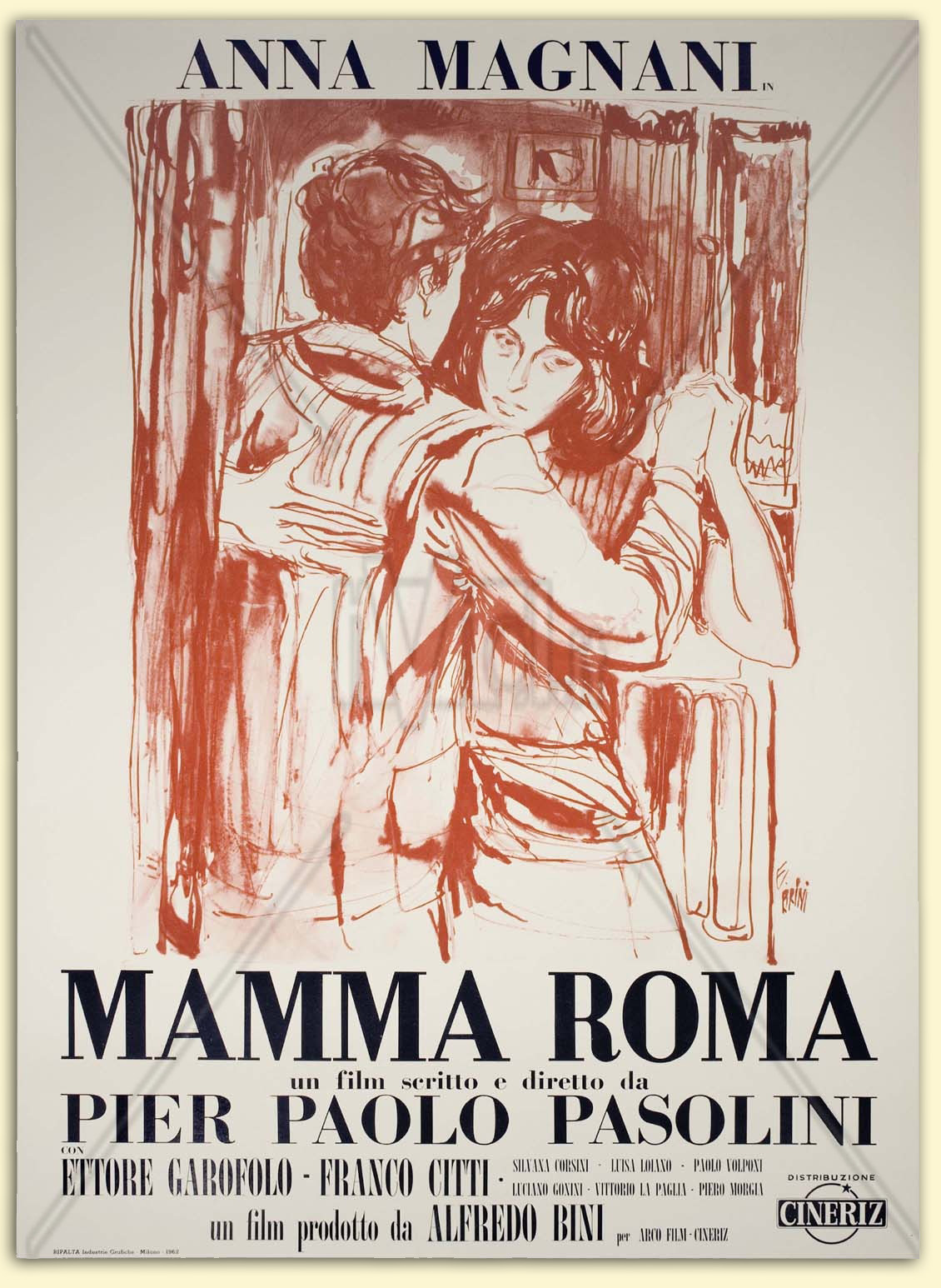

Negli anni Sessanta Pasolini scrive ancora poesie, molte, che confluiranno nelle raccolte La religione del mio tempo, Poesia in forma di rosa, Trasumanar e organizzar (l'ultima, nel 1971). In esse giunge a compimento la crisi poetica di Pasolini, che comincia a preferire nuove forme espressive (il cinema, com'è noto. Il primo film, Accattone, è del 1961).

Lo dichiara apertamente nel 1967: "non scrivo più poesie da due o tre anni. Questo non me lo sarei mai aspettato. Perché non scrivo più? Perché ho perduto il destinatario. Non vedo più con chi dialogare usando quella sincerità addirittura crudele che è tipica della poesia. Ho creduto per tanti anni che un destinatario delle mie 'confessioni' esistesse. Mi sono dunque accorto che non esiste".

Cos'era accaduto? La Storia era andata avanti, era penetrata nel sottoproletariato: gli aveva portato la televisione, le lotterie, i rotocalchi; gli aveva innestato bisogni fasulli, appiattendo quell'allegria fuori dal tempo in cui Pasolini riconosceva e identificava la propria religione. Il popolo era stato "organizzato", imborghesito a furia di elettrodomestici e automobili. "Altre mode / altri idoli, / la massa, non il popolo, la massa / decisa a farsi corrompere / al mondo ora si affaccia, / e lo trasforma, a ogni schermo / a ogni video / si abbevera, orda pura che irrompe / con pura avidità, informe / desiderio di partecipare alla festa. / E s'assesta là dove il Nuovo Capitale vuole".

Anche il miraggio dell'Africa, unica alternativa al disfacimento di cui si sentiva circondato, svanì ben presto. Il vero nemico, invincibile, è la borghesia antropofaga; ed è contro questo Leviatano del XX secolo che si batte negli ultimi anni della sua vita con sempre più numerosi interventi su giornali e riviste, con articoli di denuncia e pubbliche dichiarazioni, con prese di posizione apertamente polemiche: all'indomani degli scontri a Valle Giulia, preambolo del 1968, scrive rivolgendosi agli studenti: "I ragazzi poliziotti / che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione risorgimentale) / di figli di papà, avete bastonato / appartengono all'altra classe sociale. A Valle Giulia, ieri, si è avuto così un frammento / di lotta di classe: e voi, amici (benché dalla parte / della ragione), eravate i ricchi, / mentre i poliziotti (che erano dalla parte del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque, / la vostra!". La poesia di Pasolini è ora quasi prosa; ma si tratta ancora una volta di una scelta precisa: lontani i tempi delle sperimentazioni e delle infinite libertà espressive date dal dialetto, si impone l'urgente necessità di entrare, a partire dal linguaggio, nella realtà storica, per denunciarne, con ogni mezzo, il nuovo fascismo. Comincia la stagione di Pasolini intellettuale "corsaro", pubblico accusatore dei guasti della classe al potere, nella quale individua, facendo nomi e cognomi, i responsabili dello sfascio delle istituzioni e del paese intero. Stagione breve, tragicamente interrotta in una notte di novembre del 1975. In quella notte, alla periferia di Roma, Pasolini fu esposto, pesto e sanguinante, sulla sua croce. "Storia di froci", dissero.

Ricordiamo. Ragazzi e ragazze, uomini e donne, uniti dal silenzio, guardano passare una bara, alta sulle loro teste. Alcuni sollevano il pugno chiuso, altri abbassano la testa. Il popolo, qualsiasi cosa sia, saluta il suo disperato amante.

_____________________________