"Nel giornalismo io sono non uno scrittore, ma uno scrivano. La mia fissazione è questa, che Napoli è una città disgraziata, in mano di gente senza ingegno e senza cuore e senza iniziativa. Tutto procede irregolarmente, abbandonato ai peggiori". È lo stesso Salvatore Di Giacomo, nato a Napoli il 12 marzo 1860, a tracciare il suo profilo di poeta e giornalista in una Pagina autobiografica apparsa nel 1886 sulla rivista settimanale napoletana L'Occhialetto di Vincenzo Fornaio e Tommaso De Vivo. Egli racconta di aver abbandonato gli studi di medicina, quella "cantina dei cadaveri" destinati ad uno "spettacolo tristemente comico", in seguito ad una lezione di anatomia e ad un inquietante episodio che segnò definitivamente il suo allontanamento dall'Università:

Al meglio della lezione, uscii dalla sala. Non ne potevo più; mi si rivoltava lo stomaco. Senza guardarmi attorno, senza salutare nessuno, infilai il corridoio e feci per ascendere, in fretta e furia, la scaletta. In cima il bidello si preparava a discendere, con in capo una tinozza di membra umane. I gradini della scaletta, su per i quali erano passate centinaia di scarpe gocciolanti, parevano insaponati. Il bidello scivolò, la tinozza - Dio mio! - la tinozza rovesciata sparse per la scala il suo contenuto e, in un attimo, tre o quattro teste mozze, inseguite da gambe sanguinanti, saltarono per la scala fino a' miei piedi! […] Quell'inserviente, dalla faccia butterata e cinica, dall'aria insolente, dalla voce sempre rauca, com'egli era sempre oscenamente avvinazzato, si chiamava Ferdinando. Per la faccia sua, cincischiata a quel modo, i compagni lo chiamavano, napoletanamente, Setaccio. Io devo la mia salvazione a Setaccio, perché da quel giorno la cantina dei cadaveri non mi vide più e nemmeno l'Università, dove compivo il terzo anno di medicina.

Dopodiché iniziò una collaborazione giornalistica con il Corriere di Napoli, dove c'era allora Martin Cafiero mentre Federico Verdinois curava la famosa "parte letteraria": "Nel Corriere - continua - principai a scrivere alcune novelle di genere tedesco, che, se puzzavano di birra, non grondavano, però, dell'onor dei martiri e del sangue degli amanti. Quelle novelle piacquero, e l'aver creduto, tanto il Cafiero quanto il Verdinois, che io le copiassi da qualche libro tedesco, mi decise, anzi mi costrinse a scriverne molte altre. Dopo tre o quattro mesi, eccomi diventato ordinario collaboratore al Corriere, insieme con Roberto Bracco e Peppino Mezzanotte. In quel tempo tutti e tre scrivevano novelle, ci volevamo un gran bene e ci stimavamo assai".

La sua attività di CRONISTA continuò presso altri quotidiani e note riviste dell'epoca, tra cui il giornale Pro Patria, la Gazzetta letteraria di Vittorio Bersezio ed infine il Pungolo, dove capitò "fra ottimi amici, con un direttore che è la più franca e onesta e cordiale persona che abbia conosciuta". Negli anni della sua permanenza al Pungolo, la "città disgraziata" nella quale l'autore svolse il suo ruolo di giornalista fu segnata nel 1884 dal tragico evento del colera, al quale seguì la cosiddetta opera di "risanamento", il cui programma è riassumibile nella celebre frase del presidente del Consiglio di allora, Agostino Depretis: "Bisogna sventrare Napoli". In tale contesto, segnato dalla perdita del padre a causa dell'epidemia colerica, Di Giacomo, pur avendo sempre ignorato - come egli stesso afferma nella citata pagina autobiografica - il "vocabolario politico", scrisse venti sonetti intitolati 'O funneco verde (Napoli, Pierro, 1886) sul fenomeno dello sventramento urbano che stava mutando l'aspetto della sua città. Significativo fu, però, il suo incontro con Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao, i quali lo legarono "con vantaggiosi contratti prima ai giornali romani Capitan Fracassa, Cronaca Bizantina e Corriere di Roma e poi al Corriere di Napoli, dove l'autore Di Giacomo si occupò prevalentemente di cronaca e cronaca giudiziaria con lo pseudonimo Il Paglietta, il quotidiano che i due fondarono nel 1888 e diressero fino al 1892, quando lo lasciarono per creare Il Mattino". Ma scrisse anche di arte, firmandosi col proprio nome o con lo pseudonimo di "Salvador", di eventi mondani, quando sostituì la Serao, siglandosi "Snob" e "Vice", di cronaca nera e di cronaca varia.

La quotidianità del lavoro giornalistico lo aveva portato a contatto con la NAPOLI dei vicoli, quella più tormentata e vera, in un ambiente che lui, piccolo borghese, non avrebbe mai frequentato così da vicino, registrandone giorno per giorno con la penna e con la macchina fotografica le vicende umane che lo impressionavano maggiormente. Oggetto della sua osservazione del reale, che si riflette in una vera e propria posizione "sociologica" rispetto alla cultura cittadina, è lo spaccato di vita della plebe, caro ai topoi della letteratura verista: "Quello di Di Giacomo con la sua città […] è un rapporto d'amore, languidamente problematico. Il giornalista si muove nelle strade, nelle piazze della sua città guardando, spesso non capendo profondamente, ma intuendo, con lo slancio umanitario ed ispirato che gli apparteneva, un mondo convulso ed infelice che si agita dietro il facile folklore additato dai viaggiatori del secolo precedente. […] Il suo modo di concepire la napoletaneità […] è un tentativo di modificare l'immagine superficiale e scontata di una Napoli che si moverebbe soltanto dietro un cliché consunto, un canovaccio che prevederebbe sempre gli stessi gesti e le stesse battute. Per Di Giacomo, giornalista con una sensibilità di poeta, Napoli è invece un calderone di vita, di sofferenze, di fatti a volte incomprensibili ma sempre profondamente autentici anche nella loro gestualità teatrale […]".

Successivamente Salvatore Di Giacomo abbandonò la vita di redazione, amata ed odiata allo stesso tempo, per passare alla carriera di BIBLIOTECARIO, che svolse per circa quarant'anni, prima alla Universitaria, dal biennio 1894-1896 in poi, e poi alla sezione Lucchesi-Palli della Biblioteca Nazionale di Napoli, dove dal 1903 ottenne la responsabilità organizzativa e successivamente la nomina di direttore. Tuttavia "qualche cosa mancava sempre alla sua inquietudine spirituale", quella serenità dello spirito che nemmeno l'arrivo dell'amore per una donna molto più giovane di lui, che poi sposò nel febbraio del 1916 dopo un tormentato fidanzamento durato circa undici anni, riuscì ad appagare. Alla primogenita del magistrato Antonio Avigliano, ELISA, che Di Giacomo conobbe nell'estate del 1905 quando la ventiseienne si recò dal poeta quarantacinquenne per attingere notizie dirette per la sua tesi di laurea, incentrata proprio sulla poesia digiacomiana, furono scritte numerose lettere, dalle quali si evince la personalità intima del poeta, acceso da una folle passione ma, nel contempo, travagliato da una cupa gelosia. Queste lettere "mettono in chiara luce il profilo psicologico, estremamente "sensibile", per non dire neuropatico, dello scrittore e la sua dedizione assoluta all'arte e alla poesia", che sembrava amare più dell'amore stesso per la sua donna, quella donna che egli lascerà sola negli ultimi anni della propria vita, durante i quali fu colpito da una grave malattia che lo portò alla morte nell'aprile del 1934, cinque anni dopo la sua nomina come Accademico d'Italia.

Nel 1889 Di Giacomo, non ancora sposato, iniziò a frequentare la casa di BENEDETTO CROCE, con il quale ebbe "rapporti vari e variabili, secondo i rispettivi umori e le rispettive concezioni della vita, secondo la natura degli studi e delle attività pratiche connesse, a cui l'uno e l'altro si andavano via via dedicando: avvicinamento, per esempio, quando entrambi si muovevano sul terreno della minore storia napoletana, Croce attendendo ai Teatri di Napoli, Di Giacomo alla Cronaca del San Carlino, e i due prendendosi cura della nuova rivista Napoli mobilissima; distacchi più o meno prolungati quando il Croce si astraeva nei grossi problemi filosofici che si erano affacciati alla sua mente, o apriva la breve parentesi ministeriale, e Di Giacomo […] si buttava senza respiro nella produzione canzoniera".

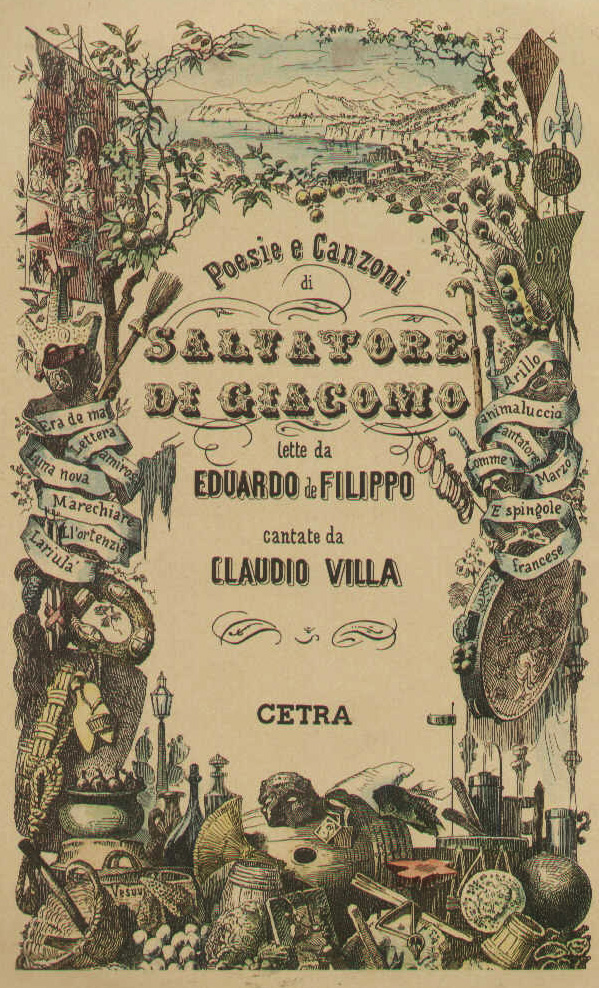

Una parte della critica ha affermato che la vasta e varia opera digiacomiana "ha il suo segno unitario e il suo sigillo nella poesia", la quale si snoda tra "una fase più propriamente veristica e narrativa" ed "un'altra più intimamente fantastica e sentimentale". Nella veste di cantore e POETA di Napoli, Di Giacomo si è "immedesimato nella vita, nella storia, nella lingua e nel dialetto della sua città, fino a diventarne un simbolo e un emblema" universale. L'inizio della sua produzione in versi fu precoce (Sonetti, Tocco di Napoli, 1884) e risale all'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento, quando iniziarono ad apparire sui giornali e periodici napoletani delle sue liriche dialettali o canzoni, "con un'indistinzione sostanziale di cui occorre far gran conto", come annota Antonio Palermo nel saggio che ha dedicato all'autore nel suo volume Da Mastriani a Viviani. Tra i suoi celebri componimenti si ricordano il poemetto 'O munasterio (1887), Zi' munacella (1888), ed ancora Pianefforte 'e notte, Marzo e 'Na tavernella 'ngoppa Antignano. Oltre alla sua prima canzone di successo, Uocchie de suonno (1882), inizialmente con la musica di Francesco Andreatini e poi due anni dopo con quella di Mario Costa, nella cui versione il nome viene cambiato in Napulitanata, i suoi brani furono musicati da validi artisti, quali lo stesso Mario Costa per la celebre Era de maggio (1885), Enrico De Leva che rese famosa 'E spingole frangese (1888), Eduardo Di Capua per 'A retirata d' 'e marenare (1890), Francesco Paolo Tosti per la melodia Marechiare, che, scritta nel 1885, ebbe un successo internazionale e fu tradotta persino in latino. Non vanno dimenticati, poi, i libri di prose narrative Minuetto settecentesco (Napoli, Pierro, 1883), Nennella (Milano, Quadrio, 1884), Mattinate napoletane (Napoli, Casa Ed. Art. Let., 1886) e Rosa Bellavista ("Napoli letteraria", 1886).

Nella produzione digiacomiana, all'attività poetica (dal 1882 in poi) e novellistica (dal 1877 in poi) si affianca quella teatrale (iniziata nel 1888-89), che, pur essendo posteriore di circa un decennio rispetto alle prime due, è comunque strettamente legata ad entrambe da un rapporto di derivazione o di influenza tematico. A dimostrarlo sono i DRAMMI A "San Francisco" (1897), che è una riduzione teatrale dell'omonima collana di sette sonetti del 1895, 'O voto (1889), l'atto unico 'O mese mariano (1900) e i due atti Assunta Spina (che debuttò al Teatro Nuovo di Napoli, 27 marzo 1909), i quali sono la versione scenica delle novelle Il voto (1888), Senza vederlo (1884) e Assunta Spina (1888). L'interesse di Di Giacomo per i teatro si manifesta a priori nella sua revisione del linguaggio napoletano della commedia di Achille Torelli 'O buono marito fa 'a bona mugliera (Fenice di Napoli, 1886). Nel 1886-1887 si colloca la commedia lirica in tre atti La Fiera, con musica di Nicola D'Arienzo e versi digiacomiani derivati dal testo di Alberto Nota (Teatro Nuovo di Napoli, 1 marzo 1887), mentre al 1887-1888 risale la sua versione in dialetto dei drammi Santa Lucia e A bascio puorto di Goffredo Cognetti, il quale sceneggiò il dramma Mala vita (Teatro Nuovo di Napoli, 27 aprile 1889) ricavandolo a sua volta dalla novella digiacomiana Il voto.

Sull'importanza delle trasformazioni che subiscono i testi digiacomiani, nel passaggio dalle stesure narrative e liriche a quelle drammaturgiche, si è soffermato ancora una volta Antonio Palermo nel saggio sopraccitato, sostenendo che l'"esempio apparentemente più chiaro di una doppia partita con se stesso, Di Giacomo lo fornisce con il suo teatro", ma sarebbe "semplicistico e inesatto parlare di un compito puramente divulgativo" assolto dal teatro digiacomiano, poiché "facendo da tramite essenziale per il rapporto con il pubblico fu proprio il teatro a costringerlo all'invenzione, come prova l'assai tarda (1909) realizzazione scenica di Assunta Spina".

Di Giacomo dimostrò anche un interesse teorico per le vicende storiche dei teatri napoletani, che confluì nelle singolari CRONACHE raccolte nei volumi Napoli, figure e paesi (Napoli, Perrella, 1909) e Luci ed ombre napoletane (Napoli, Perrella, 1914). Ma il forte senso del teatro che l'autore possedeva si avverte, in particolare, nella monografia intitolata Storia del teatro San Carlino del 1918 e negli articoli Teatro dialettale ("Corriere di Napoli", 6 giugno 1898), Pel teatro dialettale ("Fortunio, 16 ottobre 1898") e Per un repertorio dialettale ("Il teatro moderno", n. 7, 5 luglio 1904), in cui, rispondendo all'articolo di Eduardo Scarpetta apparso nel numero precedente dello stesso giornale ("Il teatro moderno", n. 6, 19 giugno 1904), Di Giacomo sostenne l'impossibilità della formazione di un teatro popolare napoletano: "Voi dunque credete o volete far credere ch'io tenti appunto la composizione d'un teatro drammatico stabile napoletano? Siete in errore. Io desidero semplicemente scrivere - e incitare altri perchè pur le scriva - delle commedie napoletane: di sentimento, di ambiente, di dialetto napoletani. Non soltanto ma - delle commedie in cui non esclusivamente la tragicità ma si rattrovi pur tanta altra e svariata espressione della nostra fisionomia locale e teatrabile". Intervennero nella polemica, sviluppatasi sulle pagine del Teatro moderno, altri critici e letterati napoletani, tra cui Ferdinando Russo (numero del 25 agosto) e Roberto Bracco (numero del 10 ottobre). A questo gruppi di articoli digiacomiani, si accosta quello intitolato Il "San Ferdinando" (Napoli d'oggi, Pierro, 1900, pp. 419-438), riguardo al teatro popolare di Federico Stella. Salvatore Di Giacomo, che "rimane il più autorevole propulsore della nostra scena vernacolare",[18] attraverso i suoi "personaggi", "figure dalla doppia esistenza, quella di semplici persone, di napoletani immersi nella gran folla della grande metropoli, e quella di attori, che continuano ad essere altri da quello che sono, un poco confondendo di continuo le due esistenze che in fondo hanno confini in identificabili, […] vive tutto l'universo napoletano nelle sue ascese e nelle sue decadenze".

L'elemento caratterizzante l'attività teatrale, che si apre quindi con 'O voto, e che distingue i drammi dalle novelle è senza dubbio l'uso DIALETTO, impiegato d'altronde nei testi lirici, "in cui la visione della realtà locale si combina con le tendenze della poesia europea contemporanea". Se nelle seconde Di Giacomo "utilizza la lingua letteraria, se pur avvicinata alla lingua parlata, che gli sembra lo strumento naturale per raccontare le storie dei suoi personaggi, nei drammi, come nelle poesie e nelle canzoni, ritiene necessario usare il dialetto, che è il linguaggio del teatro popolare napoletano, al quale egli si rifà, anche se avverte il bisogno di conferirgli una nuova dignità d'arte". Il suo teatro si ricollega, dunque, alla storia del teatro popolare napoletano, ma l'uso del dialetto, che apparentemente contraddice il suo ideale di "teatro d'arte" ispirato alla verità, al decoro, alla misura linguistica ed artistica, fu in un certo senso "una scelta obbligata, come era stata per le poesie e per le canzoni, perché era la lingua del popolo che Di Giacomo portava sulla scena e di cui rappresentava la vita. E se questo linguaggio non era il "dialetto letterario", al quale inclinava il Torelli, ma il "dialetto parlato", in realtà questo dialetto era regolarizzato nella grammatica e nella sintassi, scelto e sorvegliato nel lessico e in definitiva rimodellato sulla lingua letteraria". Sull'intera arte di Di Giacomo "si stende - ha dichiarato Toni Iermano - un velo di malinconia che la indirizza verso rotte artistiche non classificabili secondo definizioni rigide. D'altronde Di Giacomo non si era voluto ascrivere al mondo dei letterati napoletani bensì a quello pittorico e musicale".

Alla fine di questo excursus sulla poliedrica produzione artistica di Salvatore Di Giacomo, impegnato su diversi versanti in qualità di giornalista, bibliotecario, erudito, traduttore, fotografo, autore di racconti, poesie, canzoni nonché di drammi e copioni cinematografici, sembra interessante ricordare l'atteggiamento dell'autore nei confronti delle severe critiche lanciate contro il suo teatro da parte dell'ambiente teatrale sia napoletano che nazionale. La sua posizione è ben descritta nella parte conclusiva della Pagina autobiografica:

In quanto a quello che io scrivo "per me", voi potete trovarlo ne' miei libri. L' "io" ho cercato di sempre accamparvelo: esso vibra per nevrotica necessità in tutte le cose mie, e, per quanto io m'adoperi a tenerlo a bada, quello riesce in mezzo, come si dice, pel rotto della cuffia. Per un certo mio innato vizio di spiritualità è accaduto, qualche volta, che la critica materialistica m'abbia smembrato, ed i molti pezzi della mia forma sentimentale abbia appeso, palpitanti, alla sua beccheria forestiera. Io non m'irrito, né m'addoloro […]. Ogni critico sceglie le sue vittime; ognuna di coteste guardie di finanza dell'arte esige un dazio alla barriera. Si può perfino sopportarla questa vecchia signora petulante e zitellona. Ma, quando si parla di arte e di gioventù, io non so non amare i giovani che danno del loro cuore e della lor mente, coloro che hanno per innamorata l'arte e per grammatica una serenata!...

In tali parole si intravede chiaramente l'amore dell'autore verso la propria arte, quell'arte che trae dalla realtà la finzione scenica e fa della stessa scena il palcoscenico della vita, in cui ad indossare le maschere siamo tutti noi, personaggi di un teatro che, "disgraziatamente, non è mai la verità".

L'interesse per l'orizzonte digiacomiano si è risvegliato in occasione del cinquantenario della morte dello scrittore, nel 1984, e successivamente nel più recente centocinquantenario della sua nascita, celebrato a Napoli il 10 marzo 2010 durante il Convegno Ritorna Di Giacomo? Bilancio e prospettive di una storia a 150 anni dalla nascita (1860-2010), promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Dipartimento di Filologia Moderna della Federico II, diretto dal professore Pasquale Sabbatino. Tuttavia, queste celebrazioni non si sono concretizzate nella realizzazione di un'EDIZIONE CRITICA e integrale delle opere dello scrittore napoletano, la maggior parte delle quali sono conservate attualmente nella Raccolta Di Giacomo sita nella sezione napoletana Lucchesi-Palli della Nazionale e catalogate sul sito Archivi Teatro Napoli nella sezione Bibliografia digiacomiana (a cura di Antonio Laurino).

______________________